×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

2月20日のニポポスキルアップセミナーは「臨床推論シリーズ」の第三回目として「事前確率」についてレクチャーを行いました。

若手の方には医療従事者として働き始めても、臨床推論や診断学が実際の現場で生かされているイメージは浮かびにくいと思います。

診断学を教える時によく聞く質問としては以下のことです。

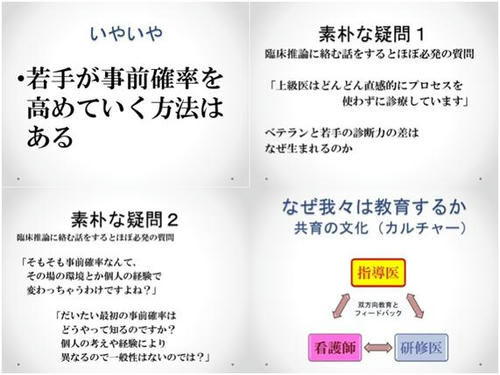

「そもそも事前確率なんて、その場の環境とか個人の経験で変わっちゃうわけですよね?」

「だいたい最初の事前確率はどうやって知るのですか?個人の考えや経験により異なるので一般性はないのでは?」

診断学では様々なテクニックや診断法を学ぶわけですが、所見や検査の感度特異度からの尤度比は数値化できても最も重要な医師個人の頭の中の事前確率はブラックボックスに思えてしまいます。

若い学生・研修医向けに分かりやすく説明するために今回は国民的ゲームである「ドラ◯ンクエスト」をはじめとしたロールプレイングゲームになぞらえて解説しました。

キーワードは「成長」です。

ゲームでは主人公は一般的に下記のような成長過程をたどります。

① フツーの若者が勇者を夢見て旅に出る。

② 最初は弱いモンスターにも負ける

③ 武器と防具を買ってパワーアップ

④ 弱い敵をやっつけながら金と経験値を稼ぐ

⑤ 経験値が貯まるとレベルアップする。

( 強さ・かしこさ・魔法など)

⑥ もっと強い敵も増え、手強くなる。

⑦ 自分の仲間を増やす(①~⑦くりかえし)

⑧ 最強の敵をやっつけてハッピーエンド

一方医師の成長も下記の過程を辿ります。

① 実際の臨床現場ではフツーの若者が医者免許をGET!

② 最初は簡単な病気も分からない。

③ 診断学を学んでパワーアップ

④ 簡単な病気をこなしながら金と経験値を稼ぐ

⑤ 経験値が貯まるとレベルアップする。

(知識・診断力・技術・度胸など)

⑥ もっと難しい病気も扱い、手強くなる。

⑦ 自分の医師仲間を増やす(①~⑦くりかえし)

⑧ 医師の成長には終わりは無い

こうしてみると似ているようでもあります。

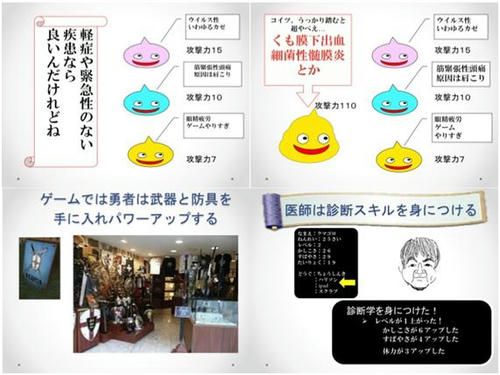

ゲームにおいても臨床においても、初心者は自分の周りの敵(疾患)にいつ出会うか分かりません。また敵(疾患)の強さも分かりません。無鉄砲な作戦を取れば、あっという間にヤラれてしまいますので、自然と慎重な戦い方になります。

ゲームにも慣れてくると最も危険な敵を瞬時に見分けて攻撃を集中し、効率よい戦いかたを覚えます。同様に医師も経験をつむに連れて直観的推論を多用して効率よく、危険をさけて臨床判断を下せるようになります。これは、一つ一つの判断で効率よく情報収集を行い、事前確率が高められる為です。しかしバイアスを認識できて補正できないと諸刃の剣になるため、熟練者以外はミスを誘発しやすくなります。臨床になれた4〜8年めで失敗をしやすいのはこのためです。

しかし、医師としてキャリアを積みながらどのように事前確率を高め、鑑別診断を優先順位付けする力を付けるかは若手からベテランになる上で重要な分岐点です。

1) 毎日学び続けること

2) Evidenceから事前確率を高めるツールがある事(予測スコアなど)

3) 医師仲間、同僚と協力すること

4) しっかりとしたディスカッションのできる現場で働く事

5) 教育を学びの糧とすること

若手へのアドバイスとしてこれらの事を伝えました。

注:著作権の観点からスライドは実物よりかなり修正・省略してあります。

実物は100倍面白いです(言いすぎかな?) 稲熊良仁(札医大)

若手の方には医療従事者として働き始めても、臨床推論や診断学が実際の現場で生かされているイメージは浮かびにくいと思います。

診断学を教える時によく聞く質問としては以下のことです。

「そもそも事前確率なんて、その場の環境とか個人の経験で変わっちゃうわけですよね?」

「だいたい最初の事前確率はどうやって知るのですか?個人の考えや経験により異なるので一般性はないのでは?」

診断学では様々なテクニックや診断法を学ぶわけですが、所見や検査の感度特異度からの尤度比は数値化できても最も重要な医師個人の頭の中の事前確率はブラックボックスに思えてしまいます。

若い学生・研修医向けに分かりやすく説明するために今回は国民的ゲームである「ドラ◯ンクエスト」をはじめとしたロールプレイングゲームになぞらえて解説しました。

キーワードは「成長」です。

ゲームでは主人公は一般的に下記のような成長過程をたどります。

① フツーの若者が勇者を夢見て旅に出る。

② 最初は弱いモンスターにも負ける

③ 武器と防具を買ってパワーアップ

④ 弱い敵をやっつけながら金と経験値を稼ぐ

⑤ 経験値が貯まるとレベルアップする。

( 強さ・かしこさ・魔法など)

⑥ もっと強い敵も増え、手強くなる。

⑦ 自分の仲間を増やす(①~⑦くりかえし)

⑧ 最強の敵をやっつけてハッピーエンド

一方医師の成長も下記の過程を辿ります。

① 実際の臨床現場ではフツーの若者が医者免許をGET!

② 最初は簡単な病気も分からない。

③ 診断学を学んでパワーアップ

④ 簡単な病気をこなしながら金と経験値を稼ぐ

⑤ 経験値が貯まるとレベルアップする。

(知識・診断力・技術・度胸など)

⑥ もっと難しい病気も扱い、手強くなる。

⑦ 自分の医師仲間を増やす(①~⑦くりかえし)

⑧ 医師の成長には終わりは無い

こうしてみると似ているようでもあります。

ゲームにおいても臨床においても、初心者は自分の周りの敵(疾患)にいつ出会うか分かりません。また敵(疾患)の強さも分かりません。無鉄砲な作戦を取れば、あっという間にヤラれてしまいますので、自然と慎重な戦い方になります。

ゲームにも慣れてくると最も危険な敵を瞬時に見分けて攻撃を集中し、効率よい戦いかたを覚えます。同様に医師も経験をつむに連れて直観的推論を多用して効率よく、危険をさけて臨床判断を下せるようになります。これは、一つ一つの判断で効率よく情報収集を行い、事前確率が高められる為です。しかしバイアスを認識できて補正できないと諸刃の剣になるため、熟練者以外はミスを誘発しやすくなります。臨床になれた4〜8年めで失敗をしやすいのはこのためです。

しかし、医師としてキャリアを積みながらどのように事前確率を高め、鑑別診断を優先順位付けする力を付けるかは若手からベテランになる上で重要な分岐点です。

1) 毎日学び続けること

2) Evidenceから事前確率を高めるツールがある事(予測スコアなど)

3) 医師仲間、同僚と協力すること

4) しっかりとしたディスカッションのできる現場で働く事

5) 教育を学びの糧とすること

若手へのアドバイスとしてこれらの事を伝えました。

注:著作権の観点からスライドは実物よりかなり修正・省略してあります。

実物は100倍面白いです(言いすぎかな?) 稲熊良仁(札医大)

PR

「2月の三水カンファ」

「2月の三水カンファ」

2月20日、札幌医大で、ニポポ研修医の振り返りの会が行われた。松浦武志助教が司会進行。後期研修医:1名。他:5名。

ある研修医の経験症例。皮膚科・形成外科で研修中。外来研修が主。夜間救急症例を提示。33歳のアルコール性肝硬変。腹痛、嘔吐、下痢。腎前性腎不全で入院。嘔吐、腹痛の30歳男性。マロリーワイス症候群。80歳男性が下腹部痛で受診。虫垂炎疑いで入院、その後、発熱し肺炎の治療。42歳男性の嘔吐。消化管穿孔であった。40歳女性の心か部痛。まずは妊娠の否定を。急性腰痛の36歳男性。重い物を持ち上げた時。腰椎椎間板ヘルニアと診断。SRL テストは陰性に意味がある。31歳女性の失神。起立性低血圧をチェック。妊娠、子宮外妊娠を否定すること。

研修医から振り返り1題。

51歳男性。のどが痛くて飲み込みにくい。下痢、咽頭痛。咽頭に軽度発赤以外所見なし。呼吸音の異常なし。WBC:18000, CRP;1.2,急性咽頭炎と診断した。頸部側面軟部組織XPはとらなかった(Thumb sign)。

帰宅後、症状が悪化し、再度受診。ファイバーで喉頭腫脹あり。急性喉頭蓋炎と診断され入院。咽頭痛があるにも関わらず、咽頭所見が乏しかったので帰宅させてしまった。

リスクファクター

・高血圧、糖尿病、薬物乱用、免疫不全。

疑わせる症状

・咽頭痛、発熱、くぐもり声、よだれ、ストライダー、嗄声、・・・。

クリニカル・パール: 咽頭痛と咽頭所見が一致しない場合には(臨床所見に比して訴えが強い)、急性喉頭蓋炎を疑い、入院、ステロイド治療を行う。

コメント:killer sore throat(急性喉頭蓋炎、咽後膿瘍、アナフィラキシー、扁桃周囲膿瘍、Lemierre症候群、Ludwig's angina)を念頭において除外すること。喉頭に圧痛がなければ、急性喉頭蓋炎は除外できるのではないか。(山本和利)

「2月の三水カンファ」

2月20日、札幌医大で、ニポポ研修医の振り返りの会が行われた。松浦武志助教が司会進行。後期研修医:1名。他:5名。

ある研修医の経験症例。皮膚科・形成外科で研修中。外来研修が主。夜間救急症例を提示。33歳のアルコール性肝硬変。腹痛、嘔吐、下痢。腎前性腎不全で入院。嘔吐、腹痛の30歳男性。マロリーワイス症候群。80歳男性が下腹部痛で受診。虫垂炎疑いで入院、その後、発熱し肺炎の治療。42歳男性の嘔吐。消化管穿孔であった。40歳女性の心か部痛。まずは妊娠の否定を。急性腰痛の36歳男性。重い物を持ち上げた時。腰椎椎間板ヘルニアと診断。SRL テストは陰性に意味がある。31歳女性の失神。起立性低血圧をチェック。妊娠、子宮外妊娠を否定すること。

研修医から振り返り1題。

51歳男性。のどが痛くて飲み込みにくい。下痢、咽頭痛。咽頭に軽度発赤以外所見なし。呼吸音の異常なし。WBC:18000, CRP;1.2,急性咽頭炎と診断した。頸部側面軟部組織XPはとらなかった(Thumb sign)。

帰宅後、症状が悪化し、再度受診。ファイバーで喉頭腫脹あり。急性喉頭蓋炎と診断され入院。咽頭痛があるにも関わらず、咽頭所見が乏しかったので帰宅させてしまった。

リスクファクター

・高血圧、糖尿病、薬物乱用、免疫不全。

疑わせる症状

・咽頭痛、発熱、くぐもり声、よだれ、ストライダー、嗄声、・・・。

クリニカル・パール: 咽頭痛と咽頭所見が一致しない場合には(臨床所見に比して訴えが強い)、急性喉頭蓋炎を疑い、入院、ステロイド治療を行う。

コメント:killer sore throat(急性喉頭蓋炎、咽後膿瘍、アナフィラキシー、扁桃周囲膿瘍、Lemierre症候群、Ludwig's angina)を念頭において除外すること。喉頭に圧痛がなければ、急性喉頭蓋炎は除外できるのではないか。(山本和利)

「肺炎にステロイドは有効か?」

肺炎にステロイドは有効であろうか? それに応えてくれそうな論文を読んでみた。

Sabine C A Meijvis, Hans Hardeman, et.al Dexamethasone and length of hospital stay in patients with community-acquired pneumonia: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial.Lancet 2011; 377: 2023–30

<背景>

市中肺炎患者(ICU管理が必要な患者を除く)に抗菌剤治療にステロイドを追加することが有効であるかどうかはっきりした結論が出ていない。

<方法>

double-blindで, placeboを対照群にして, オランダの2つの大学病院に入院した18歳以上の患者をランダム割り付けして dexamethasone 5 mgまたはplacebo を4 日間静脈投与して入院日数を比較した。免疫不全、ICU、挿管管理が必要な患者は除かれている。

<結果>

2007年から2010年まで, 304名を153名がplacebo群、151名が dexamethasone 群に割り付けられた。143 (47%) 名がpneumonia of pneumonia severity index class 4–5 であった。

入院日数中間値はdexamethasone 群が 6・5日(IQR 5・0–9・0)、placebo群が7・5 days (5・3–11・5)であった。

副作用として、高血糖がdexamethasone 群で67 (44%) 、 placebo群で35 (23%) に認められた (p<0・0001).

<結論>

市中肺炎患者にDexamethasoneを使用すると入院期間が短縮できる。

文献を批判的に吟味してみよう。

<バイアス等の問題点>

・ランダム化後については問題ないが、選択バイアスが認められる。ステロイドの適応となる、ICU入室患者が除かれている。

・気管挿管患者が除かれている。

・一般的な肺炎患者よりCOPD罹患者が少ない。

・研究期間中にQ熱が流行していた。

・オランダではペニシリン感受性細菌がほとんどあり、米国・日本と異なる。

・Dexamethasone群に消化管穿孔が1例起こっている。

・統計的に有意差はないが、Dexamethasone群でICU入室期間、膿胸発生率が高い。

・ステロイドの適応とならない(悪化しかねない)ウイルス性肺炎と細菌性肺炎が入り交じっている。

・退院の判断に体温が含まれるが、Dexamethasoneの短期効果が影響した可能性がある(交絡かもしれない)。

・高血糖の頻度が増えるのは無視できない(NNH:5)

・消化管穿孔の副作用も無視できない。

<クリニカル・パール>

・糖尿病や消化管疾患がなく、胸部XPで細菌性肺炎の可能性が高い患者(ウイルス性肺炎ではない)に対して、早期にdexamethasone 5 mgを数日間静注すると入院期間が短縮する可能性がある。(山本和利)

肺炎にステロイドは有効であろうか? それに応えてくれそうな論文を読んでみた。

Sabine C A Meijvis, Hans Hardeman, et.al Dexamethasone and length of hospital stay in patients with community-acquired pneumonia: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial.Lancet 2011; 377: 2023–30

<背景>

市中肺炎患者(ICU管理が必要な患者を除く)に抗菌剤治療にステロイドを追加することが有効であるかどうかはっきりした結論が出ていない。

<方法>

double-blindで, placeboを対照群にして, オランダの2つの大学病院に入院した18歳以上の患者をランダム割り付けして dexamethasone 5 mgまたはplacebo を4 日間静脈投与して入院日数を比較した。免疫不全、ICU、挿管管理が必要な患者は除かれている。

<結果>

2007年から2010年まで, 304名を153名がplacebo群、151名が dexamethasone 群に割り付けられた。143 (47%) 名がpneumonia of pneumonia severity index class 4–5 であった。

入院日数中間値はdexamethasone 群が 6・5日(IQR 5・0–9・0)、placebo群が7・5 days (5・3–11・5)であった。

副作用として、高血糖がdexamethasone 群で67 (44%) 、 placebo群で35 (23%) に認められた (p<0・0001).

<結論>

市中肺炎患者にDexamethasoneを使用すると入院期間が短縮できる。

文献を批判的に吟味してみよう。

<バイアス等の問題点>

・ランダム化後については問題ないが、選択バイアスが認められる。ステロイドの適応となる、ICU入室患者が除かれている。

・気管挿管患者が除かれている。

・一般的な肺炎患者よりCOPD罹患者が少ない。

・研究期間中にQ熱が流行していた。

・オランダではペニシリン感受性細菌がほとんどあり、米国・日本と異なる。

・Dexamethasone群に消化管穿孔が1例起こっている。

・統計的に有意差はないが、Dexamethasone群でICU入室期間、膿胸発生率が高い。

・ステロイドの適応とならない(悪化しかねない)ウイルス性肺炎と細菌性肺炎が入り交じっている。

・退院の判断に体温が含まれるが、Dexamethasoneの短期効果が影響した可能性がある(交絡かもしれない)。

・高血糖の頻度が増えるのは無視できない(NNH:5)

・消化管穿孔の副作用も無視できない。

<クリニカル・パール>

・糖尿病や消化管疾患がなく、胸部XPで細菌性肺炎の可能性が高い患者(ウイルス性肺炎ではない)に対して、早期にdexamethasone 5 mgを数日間静注すると入院期間が短縮する可能性がある。(山本和利)

ニポポスキルアップセミナー

1月16日 後記研修プログラム「ニポポ」のスキルアップセミナーで臨床推論の講義をした。

今回は臨床推論3回シリーズの2回目で、「臨床検査の精度」という概念を紹介し、それを現場でどう活かすかという話をした。

前回の講義の簡単な復讐をしながら講義を進めたのだが、恥ずかしいことにこの復讐の内容が間違っていた! 講義の最後に訂正していただいたため、間違いがそのまま伝わってしまうことは避けられたが、いやはや何とも恥ずかしい話である。聞きに来ていただいた方にはただただお詫びするばかりです。

まず、「呼吸困難を訴える患者の原因が左心不全である」と判断するための様々な所見の尤度比を紹介したが、その中で「Ⅲ音」はLR+=11とかなり診断に迫れる臨床所見といえる。

だが、このⅢ音。果たして、すべての臨床医があまねく診断することができる所見なのだろうか? 同じ患者でも診察する臨床医によって、結果が異なるということはないのだろうか?

この、観察者による臨床検査の結果の変動(観察者変動)のことを精度(Precision)というのである。

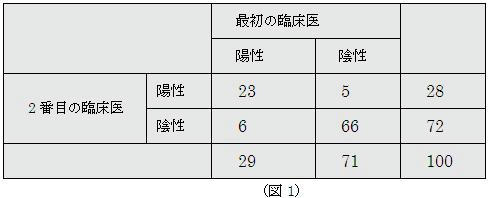

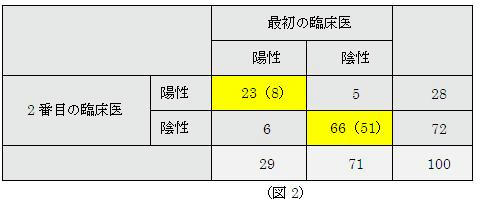

ある2人の臨床医がクモ状血管腫の診察を行った時のそれぞれの臨床医が、陽性・陰性と診断した結果の表を紹介しながら概念を説明した。(図1)

2人の診察が一致したのは、2人とも陽性もしくは陰性と診断した、(23+66)÷100=89%となる。精度はこの一致率を持って判断するのではない。

少し複雑な計算となるが、

最初の臨床医は100人の患者のうち29人を陽性と判定しているので、29%の確率で陽性と判定するコイントスと仮定すると、2番目の臨床医が陽性と判定した28人のうち、29%(=8人)は最初の臨床医も陽性と判定されるため、結果は、偶然に一致すると予想される。

同様に陰性と判断した72人のうち29%(=51人)は最初の臨床医の判断と偶然に一致すると予想される。

2人の臨床医が偶然によってのみ結果が一致するのは(8+51)÷100=59%と予想される。つまり、実際に一致した89%のうち、89%-59%=30%がこの2人の臨床医によって達成された偶然を超えた一致と考えられる。

この2人の臨床医の場合、59%偶然に結果が一致するため、100%-59%=41%が偶然を超えて一致する可能性が残されていると考えられる。

つまり、残された41%の可能性のうち、30%がこの臨床医によって成し遂げられたと考えられるので、κ値=30÷41=0.73と表現する。(偶然を超えて一致する可能性のうち73%はこの臨床医によって成し遂げられたと考える)

このκ値は以下のように判定される

0.0-0.2 わずかな一致

0.2-0.4 若干の一致

0.4-0.6 中等度の一致

0.6-0.8 大幅な一致

0.8-1.0 完全な一致

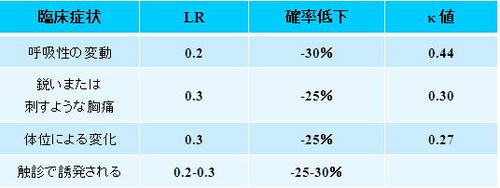

ちなみに、Ⅲ音の一致率κ値=0.14-0.37と若干の一致をみるにすぎない。つまり、Ⅲ音によって砂質不全の診断に迫る場合は、同じ患者さんでも診察医による結果はあまり一致しないということになる。

では、一致率の低い臨床所見は無意味なのだろうか? 否。

研究では、同じ臨床所見でも、熟練した臨床医による一致率は高くなる傾向にある。つまり、κ値が低い臨床所見はそれなりに熟練が必要なのである。我々は、常日頃から臨床所見の精度を高めるための訓練を怠ってはならないのである。

よくよく考えれば、当たり前のことであるが、その当たり前のことを「精度」という概念を用いて説明した。

この後、心筋梗塞を疑う55歳の男性の症例をもとに、「心筋梗塞」と診断していく過程で診断に使用される臨床所見についてのκ値を紹介しながら、臨床推論を進めていった。

診断の正確度(感度・特異度)は優れていても、観察者変動がある所見が意外に多いことが伝わったと思う。

やや難しい概念であったが、要は、「人によって結果が違う臨床所見は、熟練が必要である」というしごく当たり前のことなのである。

(助教 松浦武志)

1月16日 後記研修プログラム「ニポポ」のスキルアップセミナーで臨床推論の講義をした。

今回は臨床推論3回シリーズの2回目で、「臨床検査の精度」という概念を紹介し、それを現場でどう活かすかという話をした。

前回の講義の簡単な復讐をしながら講義を進めたのだが、恥ずかしいことにこの復讐の内容が間違っていた! 講義の最後に訂正していただいたため、間違いがそのまま伝わってしまうことは避けられたが、いやはや何とも恥ずかしい話である。聞きに来ていただいた方にはただただお詫びするばかりです。

まず、「呼吸困難を訴える患者の原因が左心不全である」と判断するための様々な所見の尤度比を紹介したが、その中で「Ⅲ音」はLR+=11とかなり診断に迫れる臨床所見といえる。

だが、このⅢ音。果たして、すべての臨床医があまねく診断することができる所見なのだろうか? 同じ患者でも診察する臨床医によって、結果が異なるということはないのだろうか?

この、観察者による臨床検査の結果の変動(観察者変動)のことを精度(Precision)というのである。

ある2人の臨床医がクモ状血管腫の診察を行った時のそれぞれの臨床医が、陽性・陰性と診断した結果の表を紹介しながら概念を説明した。(図1)

2人の診察が一致したのは、2人とも陽性もしくは陰性と診断した、(23+66)÷100=89%となる。精度はこの一致率を持って判断するのではない。

少し複雑な計算となるが、

最初の臨床医は100人の患者のうち29人を陽性と判定しているので、29%の確率で陽性と判定するコイントスと仮定すると、2番目の臨床医が陽性と判定した28人のうち、29%(=8人)は最初の臨床医も陽性と判定されるため、結果は、偶然に一致すると予想される。

同様に陰性と判断した72人のうち29%(=51人)は最初の臨床医の判断と偶然に一致すると予想される。

2人の臨床医が偶然によってのみ結果が一致するのは(8+51)÷100=59%と予想される。つまり、実際に一致した89%のうち、89%-59%=30%がこの2人の臨床医によって達成された偶然を超えた一致と考えられる。

この2人の臨床医の場合、59%偶然に結果が一致するため、100%-59%=41%が偶然を超えて一致する可能性が残されていると考えられる。

つまり、残された41%の可能性のうち、30%がこの臨床医によって成し遂げられたと考えられるので、κ値=30÷41=0.73と表現する。(偶然を超えて一致する可能性のうち73%はこの臨床医によって成し遂げられたと考える)

このκ値は以下のように判定される

0.0-0.2 わずかな一致

0.2-0.4 若干の一致

0.4-0.6 中等度の一致

0.6-0.8 大幅な一致

0.8-1.0 完全な一致

ちなみに、Ⅲ音の一致率κ値=0.14-0.37と若干の一致をみるにすぎない。つまり、Ⅲ音によって砂質不全の診断に迫る場合は、同じ患者さんでも診察医による結果はあまり一致しないということになる。

では、一致率の低い臨床所見は無意味なのだろうか? 否。

研究では、同じ臨床所見でも、熟練した臨床医による一致率は高くなる傾向にある。つまり、κ値が低い臨床所見はそれなりに熟練が必要なのである。我々は、常日頃から臨床所見の精度を高めるための訓練を怠ってはならないのである。

よくよく考えれば、当たり前のことであるが、その当たり前のことを「精度」という概念を用いて説明した。

この後、心筋梗塞を疑う55歳の男性の症例をもとに、「心筋梗塞」と診断していく過程で診断に使用される臨床所見についてのκ値を紹介しながら、臨床推論を進めていった。

診断の正確度(感度・特異度)は優れていても、観察者変動がある所見が意外に多いことが伝わったと思う。

やや難しい概念であったが、要は、「人によって結果が違う臨床所見は、熟練が必要である」というしごく当たり前のことなのである。

(助教 松浦武志)

「1月の三水会」

1月16 日、札幌医大で、ニポポ研修医の振り返りの会が行われた。松浦武志助教が司会進行。後期研修医:1名。他:4名。

研修医から振り返り1題。

ある研修医の経験症例。耳鼻科で研修中。副鼻腔炎、扁桃腺炎が多い。扁桃摘出術、鼻中核矯正術。いびき、SASの検査。救急外来は、インフルエンザが多い。25歳男性、膝の蜂窩織炎と診断し、抗菌薬投与。31歳女性、顔面の帯状疱疹。23歳女性、発熱、頸部痛、EBV感染症。

8か月男児の痙攣。不機嫌で手を震わせる。嘔吐。体温が38.4℃。3分間の間代性痙攣。

痙攣の家族歴なし。7.4kg, RR;78/m ,RR:20/分。SpO2:99%, 脳波はspike & wave。MRIの拡散強調画像で皮質下白質高信号。痙攣重積型急性脳症と診断し、高度医療センターに転送となった。

はじめは良性疾患を考えていたが、入院後痙攣が重積し、痙攣重積型急性脳症の可能性が高まり、愕然とした。ICの時、母親が冷静に対応されたことが救いであった。土日に検査ができなかったことが悔やまれる。

てんかんの診断フローチャートを紹介。部分てんかんの第一選択薬はカルバマゼピン。

熱性けいれん。左右対称性の痙攣。発熱時、20分以内、発作後意識はある。(1歳未満で発症、親に既往があると再発率が高い)。発熱が8時間以上続く場合は、ジアゼパンを投与。

クリニカル・パール:反復する痙攣を見たときには、速やかにMRI,脳波を。

コメント:出生時に問題があったのではないか。受診時には痙攣重積状態であったのだろう。早く気付いたら予後が改善したか?再発した熱性けいれん例にどう対応するか?てんかんが熱性けいれんに紛れている(熱性けいれんの7%がてんかんに移行する)。

今回はじっくりと検討が行われた。このような討議も基に家庭医専門医の報告症例としてまとめてほしい。(山本和利)

1月16 日、札幌医大で、ニポポ研修医の振り返りの会が行われた。松浦武志助教が司会進行。後期研修医:1名。他:4名。

研修医から振り返り1題。

ある研修医の経験症例。耳鼻科で研修中。副鼻腔炎、扁桃腺炎が多い。扁桃摘出術、鼻中核矯正術。いびき、SASの検査。救急外来は、インフルエンザが多い。25歳男性、膝の蜂窩織炎と診断し、抗菌薬投与。31歳女性、顔面の帯状疱疹。23歳女性、発熱、頸部痛、EBV感染症。

8か月男児の痙攣。不機嫌で手を震わせる。嘔吐。体温が38.4℃。3分間の間代性痙攣。

痙攣の家族歴なし。7.4kg, RR;78/m ,RR:20/分。SpO2:99%, 脳波はspike & wave。MRIの拡散強調画像で皮質下白質高信号。痙攣重積型急性脳症と診断し、高度医療センターに転送となった。

はじめは良性疾患を考えていたが、入院後痙攣が重積し、痙攣重積型急性脳症の可能性が高まり、愕然とした。ICの時、母親が冷静に対応されたことが救いであった。土日に検査ができなかったことが悔やまれる。

てんかんの診断フローチャートを紹介。部分てんかんの第一選択薬はカルバマゼピン。

熱性けいれん。左右対称性の痙攣。発熱時、20分以内、発作後意識はある。(1歳未満で発症、親に既往があると再発率が高い)。発熱が8時間以上続く場合は、ジアゼパンを投与。

クリニカル・パール:反復する痙攣を見たときには、速やかにMRI,脳波を。

コメント:出生時に問題があったのではないか。受診時には痙攣重積状態であったのだろう。早く気付いたら予後が改善したか?再発した熱性けいれん例にどう対応するか?てんかんが熱性けいれんに紛れている(熱性けいれんの7%がてんかんに移行する)。

今回はじっくりと検討が行われた。このような討議も基に家庭医専門医の報告症例としてまとめてほしい。(山本和利)

プロフィール

北海道の地域医療を支える総合診療医の養成を目指す後期研修プログラム「ニポポ」を支える北海道プライマリ・ケアネットワーク代表理事のブログです。

カウンター