×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

ニポポスキルアップセミナー

1月16日 後記研修プログラム「ニポポ」のスキルアップセミナーで臨床推論の講義をした。

今回は臨床推論3回シリーズの2回目で、「臨床検査の精度」という概念を紹介し、それを現場でどう活かすかという話をした。

前回の講義の簡単な復讐をしながら講義を進めたのだが、恥ずかしいことにこの復讐の内容が間違っていた! 講義の最後に訂正していただいたため、間違いがそのまま伝わってしまうことは避けられたが、いやはや何とも恥ずかしい話である。聞きに来ていただいた方にはただただお詫びするばかりです。

まず、「呼吸困難を訴える患者の原因が左心不全である」と判断するための様々な所見の尤度比を紹介したが、その中で「Ⅲ音」はLR+=11とかなり診断に迫れる臨床所見といえる。

だが、このⅢ音。果たして、すべての臨床医があまねく診断することができる所見なのだろうか? 同じ患者でも診察する臨床医によって、結果が異なるということはないのだろうか?

この、観察者による臨床検査の結果の変動(観察者変動)のことを精度(Precision)というのである。

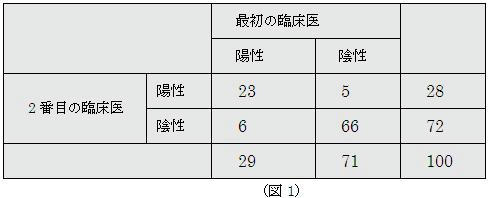

ある2人の臨床医がクモ状血管腫の診察を行った時のそれぞれの臨床医が、陽性・陰性と診断した結果の表を紹介しながら概念を説明した。(図1)

2人の診察が一致したのは、2人とも陽性もしくは陰性と診断した、(23+66)÷100=89%となる。精度はこの一致率を持って判断するのではない。

少し複雑な計算となるが、

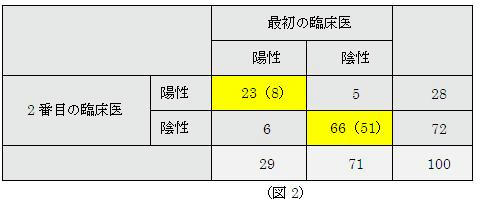

最初の臨床医は100人の患者のうち29人を陽性と判定しているので、29%の確率で陽性と判定するコイントスと仮定すると、2番目の臨床医が陽性と判定した28人のうち、29%(=8人)は最初の臨床医も陽性と判定されるため、結果は、偶然に一致すると予想される。

同様に陰性と判断した72人のうち29%(=51人)は最初の臨床医の判断と偶然に一致すると予想される。

2人の臨床医が偶然によってのみ結果が一致するのは(8+51)÷100=59%と予想される。つまり、実際に一致した89%のうち、89%-59%=30%がこの2人の臨床医によって達成された偶然を超えた一致と考えられる。

この2人の臨床医の場合、59%偶然に結果が一致するため、100%-59%=41%が偶然を超えて一致する可能性が残されていると考えられる。

つまり、残された41%の可能性のうち、30%がこの臨床医によって成し遂げられたと考えられるので、κ値=30÷41=0.73と表現する。(偶然を超えて一致する可能性のうち73%はこの臨床医によって成し遂げられたと考える)

このκ値は以下のように判定される

0.0-0.2 わずかな一致

0.2-0.4 若干の一致

0.4-0.6 中等度の一致

0.6-0.8 大幅な一致

0.8-1.0 完全な一致

ちなみに、Ⅲ音の一致率κ値=0.14-0.37と若干の一致をみるにすぎない。つまり、Ⅲ音によって砂質不全の診断に迫る場合は、同じ患者さんでも診察医による結果はあまり一致しないということになる。

では、一致率の低い臨床所見は無意味なのだろうか? 否。

研究では、同じ臨床所見でも、熟練した臨床医による一致率は高くなる傾向にある。つまり、κ値が低い臨床所見はそれなりに熟練が必要なのである。我々は、常日頃から臨床所見の精度を高めるための訓練を怠ってはならないのである。

よくよく考えれば、当たり前のことであるが、その当たり前のことを「精度」という概念を用いて説明した。

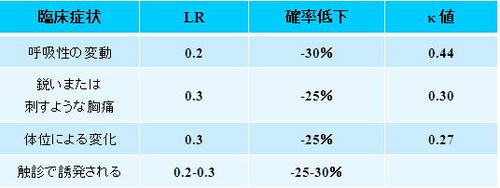

この後、心筋梗塞を疑う55歳の男性の症例をもとに、「心筋梗塞」と診断していく過程で診断に使用される臨床所見についてのκ値を紹介しながら、臨床推論を進めていった。

診断の正確度(感度・特異度)は優れていても、観察者変動がある所見が意外に多いことが伝わったと思う。

やや難しい概念であったが、要は、「人によって結果が違う臨床所見は、熟練が必要である」というしごく当たり前のことなのである。

(助教 松浦武志)

1月16日 後記研修プログラム「ニポポ」のスキルアップセミナーで臨床推論の講義をした。

今回は臨床推論3回シリーズの2回目で、「臨床検査の精度」という概念を紹介し、それを現場でどう活かすかという話をした。

前回の講義の簡単な復讐をしながら講義を進めたのだが、恥ずかしいことにこの復讐の内容が間違っていた! 講義の最後に訂正していただいたため、間違いがそのまま伝わってしまうことは避けられたが、いやはや何とも恥ずかしい話である。聞きに来ていただいた方にはただただお詫びするばかりです。

まず、「呼吸困難を訴える患者の原因が左心不全である」と判断するための様々な所見の尤度比を紹介したが、その中で「Ⅲ音」はLR+=11とかなり診断に迫れる臨床所見といえる。

だが、このⅢ音。果たして、すべての臨床医があまねく診断することができる所見なのだろうか? 同じ患者でも診察する臨床医によって、結果が異なるということはないのだろうか?

この、観察者による臨床検査の結果の変動(観察者変動)のことを精度(Precision)というのである。

ある2人の臨床医がクモ状血管腫の診察を行った時のそれぞれの臨床医が、陽性・陰性と診断した結果の表を紹介しながら概念を説明した。(図1)

2人の診察が一致したのは、2人とも陽性もしくは陰性と診断した、(23+66)÷100=89%となる。精度はこの一致率を持って判断するのではない。

少し複雑な計算となるが、

最初の臨床医は100人の患者のうち29人を陽性と判定しているので、29%の確率で陽性と判定するコイントスと仮定すると、2番目の臨床医が陽性と判定した28人のうち、29%(=8人)は最初の臨床医も陽性と判定されるため、結果は、偶然に一致すると予想される。

同様に陰性と判断した72人のうち29%(=51人)は最初の臨床医の判断と偶然に一致すると予想される。

2人の臨床医が偶然によってのみ結果が一致するのは(8+51)÷100=59%と予想される。つまり、実際に一致した89%のうち、89%-59%=30%がこの2人の臨床医によって達成された偶然を超えた一致と考えられる。

この2人の臨床医の場合、59%偶然に結果が一致するため、100%-59%=41%が偶然を超えて一致する可能性が残されていると考えられる。

つまり、残された41%の可能性のうち、30%がこの臨床医によって成し遂げられたと考えられるので、κ値=30÷41=0.73と表現する。(偶然を超えて一致する可能性のうち73%はこの臨床医によって成し遂げられたと考える)

このκ値は以下のように判定される

0.0-0.2 わずかな一致

0.2-0.4 若干の一致

0.4-0.6 中等度の一致

0.6-0.8 大幅な一致

0.8-1.0 完全な一致

ちなみに、Ⅲ音の一致率κ値=0.14-0.37と若干の一致をみるにすぎない。つまり、Ⅲ音によって砂質不全の診断に迫る場合は、同じ患者さんでも診察医による結果はあまり一致しないということになる。

では、一致率の低い臨床所見は無意味なのだろうか? 否。

研究では、同じ臨床所見でも、熟練した臨床医による一致率は高くなる傾向にある。つまり、κ値が低い臨床所見はそれなりに熟練が必要なのである。我々は、常日頃から臨床所見の精度を高めるための訓練を怠ってはならないのである。

よくよく考えれば、当たり前のことであるが、その当たり前のことを「精度」という概念を用いて説明した。

この後、心筋梗塞を疑う55歳の男性の症例をもとに、「心筋梗塞」と診断していく過程で診断に使用される臨床所見についてのκ値を紹介しながら、臨床推論を進めていった。

診断の正確度(感度・特異度)は優れていても、観察者変動がある所見が意外に多いことが伝わったと思う。

やや難しい概念であったが、要は、「人によって結果が違う臨床所見は、熟練が必要である」というしごく当たり前のことなのである。

(助教 松浦武志)

PR

この記事にコメントする

プロフィール

北海道の地域医療を支える総合診療医の養成を目指す後期研修プログラム「ニポポ」を支える北海道プライマリ・ケアネットワーク代表理事のブログです。

カウンター