×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

「緩和ケアの基本」

6月20日、札幌医科大学においてニポポ・スキルアップ・セミナーが行われた。講師は勤医協中央病院の小林良裕先生である(3回シリーズの初回)。テーマは「緩和ケアの基本」で,参加者は12名。

・がんの症状マネジメント

2007年から緩和ケア研修会が行われている。がん治療モデルが変わってきた(これまではがん治療をし終えてから緩和医療に移行する)。

WHOの定義も変わってきた(2002年)。「緩和ケアとは、生命を脅かす疾患に伴う様々な問題に直面している患者とその家族に対し、疾患の早期から疼痛、身体問題、心理社会的問題、スピリチュアルな問題に対してきちんとした評価を行い、それが障害にならないように予防し、対処をすることで、QOLを改善するアプローチである」

今は診断早期から有機的な連携をもって抗ガン治療を行い、緩和ケア、死後には遺族ケアを行う。4期肺がん患者のRCTでも、標準治療群よりも早期緩和ケア群の方が抑うつ、不安が少なく、生存期間の中間値が長いことが報告された。

全人的苦痛という概念をシシリー・ソンダースが提唱。

身体的(痛み、身体症状)、精神的(不安、苛立ち)、社会的(経済的、仕事上、家庭内)、スピリチュアルな苦痛(生きる意味、自責の念)

日本のがん拠点病院は全国で388か所。道内は20か所。地域の偏在がある(道南、札幌に集中)。

ホスピス・緩和ケアの歴史

教会、巡礼者・病人をもてなす施設。1967年にシシリー・ソンダースがセントクリストファホスピスを設立。1986年にWHOが「cancer pain relief」を発刊。

日本では1977年「死の臨床研究会」が発足し、1981年に三方原病院ホスピス病棟開設。2007年、「がん対策基本法」施行。緩和ケア研修会開催が義務化。2012年、入院日数による入院料の差別化。現在の平均在院日数は40日である。

緩和ケアはチームで行う。(主治医、看護師、ソシャル・ワーカー)死亡者は2025年に170万人を超えると予測。65歳以上の死亡者:79%(2000年)。世帯数4800万、世帯人数2.63人(2001年)。死亡場所;病院;82.3%、高齢者施設;3.1%、自宅:14.6%。日本では病院死が多い。施設死が少ない(2005年)。医療従事者は病院死を望んでいない(2-3%)。市民は38%。

患者の心の支えになるのは配偶者・子どもであり、宗教には頼らないようだ。「望ましい死」は人によって様々である。

近代医療は「死を否定」「cure」「延命」を目指すが、ホスピスケアは「死を否定しない」「care」「QOL」を重視する。

援助者の資質は5つ。1)誠実さ、2)感性の豊かさ、3)忍耐強さ、4)謙遜、5)愛

ここで事例を2つ紹介。

がん性疼痛の分類

・体性痛:部位が限局、明確(うずく、差し込む、鋭い痛み)

・内臓痛:局在が乏しく、不明確(押される、鈍い)

・神経因性疼痛:しびれ、電気が走る、焼けつく

疼痛コントロールの目標

・夜間の睡眠

・安静がとれる

6月20日、札幌医科大学においてニポポ・スキルアップ・セミナーが行われた。講師は勤医協中央病院の小林良裕先生である(3回シリーズの初回)。テーマは「緩和ケアの基本」で,参加者は12名。

・がんの症状マネジメント

2007年から緩和ケア研修会が行われている。がん治療モデルが変わってきた(これまではがん治療をし終えてから緩和医療に移行する)。

WHOの定義も変わってきた(2002年)。「緩和ケアとは、生命を脅かす疾患に伴う様々な問題に直面している患者とその家族に対し、疾患の早期から疼痛、身体問題、心理社会的問題、スピリチュアルな問題に対してきちんとした評価を行い、それが障害にならないように予防し、対処をすることで、QOLを改善するアプローチである」

今は診断早期から有機的な連携をもって抗ガン治療を行い、緩和ケア、死後には遺族ケアを行う。4期肺がん患者のRCTでも、標準治療群よりも早期緩和ケア群の方が抑うつ、不安が少なく、生存期間の中間値が長いことが報告された。

全人的苦痛という概念をシシリー・ソンダースが提唱。

身体的(痛み、身体症状)、精神的(不安、苛立ち)、社会的(経済的、仕事上、家庭内)、スピリチュアルな苦痛(生きる意味、自責の念)

日本のがん拠点病院は全国で388か所。道内は20か所。地域の偏在がある(道南、札幌に集中)。

ホスピス・緩和ケアの歴史

教会、巡礼者・病人をもてなす施設。1967年にシシリー・ソンダースがセントクリストファホスピスを設立。1986年にWHOが「cancer pain relief」を発刊。

日本では1977年「死の臨床研究会」が発足し、1981年に三方原病院ホスピス病棟開設。2007年、「がん対策基本法」施行。緩和ケア研修会開催が義務化。2012年、入院日数による入院料の差別化。現在の平均在院日数は40日である。

緩和ケアはチームで行う。(主治医、看護師、ソシャル・ワーカー)死亡者は2025年に170万人を超えると予測。65歳以上の死亡者:79%(2000年)。世帯数4800万、世帯人数2.63人(2001年)。死亡場所;病院;82.3%、高齢者施設;3.1%、自宅:14.6%。日本では病院死が多い。施設死が少ない(2005年)。医療従事者は病院死を望んでいない(2-3%)。市民は38%。

患者の心の支えになるのは配偶者・子どもであり、宗教には頼らないようだ。「望ましい死」は人によって様々である。

近代医療は「死を否定」「cure」「延命」を目指すが、ホスピスケアは「死を否定しない」「care」「QOL」を重視する。

援助者の資質は5つ。1)誠実さ、2)感性の豊かさ、3)忍耐強さ、4)謙遜、5)愛

ここで事例を2つ紹介。

がん性疼痛の分類

・体性痛:部位が限局、明確(うずく、差し込む、鋭い痛み)

・内臓痛:局在が乏しく、不明確(押される、鈍い)

・神経因性疼痛:しびれ、電気が走る、焼けつく

疼痛コントロールの目標

・夜間の睡眠

・安静がとれる

・体動ができる

がん治療の原則

・経口剤

・時刻を決める

・痛みの強さに応じた薬剤

・患者ごとに適量を決める

・服用に際して細かな配慮

・鎮痛補助薬を用いる

三段階除痛ラダ―に則る。(1.非オピオイド性鎮痛薬(NSAIDs, アセトアミノフェン)、2.弱オピオイド、3.強オピオイド)。日本では医療用麻薬の使用がまだまだ少ない。

痛みが押させられるモルヒネ血中濃度に対して、眠気は2.5倍で、呼吸抑制は10.4倍ではじめて出現するので、安心して増量してよい。

質疑応答

Q;過去にはオピエイド(芥子由来)といったが、今はオピオイドという

A:様々な麻薬様物質が発見されたから。

Q:緩和医療の現場にどうして僧侶が出てこないのだろうか?

A:仏教は葬式が主体で、縁起が悪いと日本人は思っているからではないか。

緩和ケア全般にわたる講演であった。次回から具体的な内容となるので、今から楽しみである。

がん治療の原則

・経口剤

・時刻を決める

・痛みの強さに応じた薬剤

・患者ごとに適量を決める

・服用に際して細かな配慮

・鎮痛補助薬を用いる

三段階除痛ラダ―に則る。(1.非オピオイド性鎮痛薬(NSAIDs, アセトアミノフェン)、2.弱オピオイド、3.強オピオイド)。日本では医療用麻薬の使用がまだまだ少ない。

痛みが押させられるモルヒネ血中濃度に対して、眠気は2.5倍で、呼吸抑制は10.4倍ではじめて出現するので、安心して増量してよい。

質疑応答

Q;過去にはオピエイド(芥子由来)といったが、今はオピオイドという

A:様々な麻薬様物質が発見されたから。

Q:緩和医療の現場にどうして僧侶が出てこないのだろうか?

A:仏教は葬式が主体で、縁起が悪いと日本人は思っているからではないか。

緩和ケア全般にわたる講演であった。次回から具体的な内容となるので、今から楽しみである。

PR

「6月の三水会」

6月20日、札幌医大で、ニポポ研修医の振り返りの会が行われた。大門伸吾医師が司会進行。後期研修医:2名。 初期研修4名。他:5名。

研修医から振り返り4題。

ある初期研修医。外来患者のリストを検討。ブヨ刺症。呼吸苦。SaO2低下。エピネフリン皮下注をするかどうか迷った。コメント:アナフィラキシーとして、エピネフリン・大量輸液をすべきであった。排便を堪えていて失神し、交通事故を起こし、骨盤骨折の事例に遭遇。

21才男性。失神・四肢のしびれ。眼球結膜の充血。「針を見ると意識が遠のく」ため、検査をしぶる。しびれが消失したため、歩いて帰宅。後日、チルト試験で陽性であった。循環器科への受診につなげることができたことを評価。患者の診療に消極的になってしまったことを反省。

調べたこと:若年者失神では神経原性:60-80%。QT延長症候群、ブルガタ心筋症も念頭に置く。最も診断に寄与したのは心電図であった。全例に心電図は必要。頭部CTの有用性は低い。頻度的には不整脈、出血、脱水、迷走神経反射が多い。コメント:過換気の事例には、過呼吸をさせないように喋らせること。初回発作例に安易に「過換気症候群」とラベリングしないことが重要。

ある研修医。小児科研修の外来リスト。ロタ胃腸炎が多い。細菌性腸炎は、原因菌としてはサルモネラ、キャンピロバクターが多い。これは反応性関節炎を起こす(リウマチに似る)。旅行者下痢症は抗菌薬治療。抗菌薬治療が必要なのは赤痢、チフスくらいか。最近のエビデンスを調べてみよう。

全身倦怠感、発熱を主訴にした18歳女性。体重減少(3kg/月)、慢性咳で気管支喘息として治療されていた。鑑別診断として百日咳、マイコプラズマ肺炎、クラミジア肺炎、咳喘息、逆流性食道炎、副鼻腔炎、等が挙がる。HR;100/分。下顎リンパ節に圧痛あり。頸部に圧痛があり。尿に細菌(+)。CVA叩打痛(+)、CRP;陰性→後日9.6。尿路感染症を考えた(セフトリアキソン治療)が、入院時に行った血液検査で、甲状腺機能が亢進した検査結果が得られた。亜急性甲状腺炎が考えられる。TSHレセプター抗体をチェックし、エコー、シンチを行おうとした。生理は最近あったと担当医には応えていたが、その後、検査で妊娠が判明。ウイルス感染→亜急性甲状腺炎→一過性の甲状腺機能亢進症、と考えた。

クリニカル・パール:若い女性をみたら妊娠を考える。性交歴を聴取するには、良好な医師患者関係が重要である。

妊娠を否定する問診項目:「普段通りの最終月経」「本人が否定」「本人が思っていない」を聞くこと。

ある研修医。外来症例。過換気で精神科通院している心筋梗塞であった39歳女性。胸部・頸部・口腔内の疼痛。心電図に変化がなかったが入院させた(以前にこのような患者がAMIであったから)。12時間後、トロポニンIが上昇。心臓カテーテル検査で#9が100%閉塞と判明。頸と臍の間の痛みの鑑別に心筋梗塞を入れること。

69歳の発熱、耳下腺腫脹を経験。

56歳女性。腰痛。ベッドから転落し、腰痛。両側下肢のしびれ。うつ病、パニック発作、C型肝炎の既往。腰椎のMRIでL5の狭窄あり。コルセット、リハビリで対応。積極性が見られない。ある日、トイレ歩行中、眼球上転し、意識消失していた。蘇生術を施行。心エコーで肺高血圧所見であった。心臓カテーテル検査で肺塞栓症と診断され、血栓除去術を行った。

本例は非手術例であったが、肥満、腰痛で臥床しがちであった。その予防として早期離症、弾性ストッキング、間欠的空気圧迫法、低分子ヘパリン等がある。臥床しがちな患者さんには、肺塞栓症の予防が大切である。ただし、内科患者については、はっきりとした予防ガイドラインはないようだ。リスクを計算するソフトはあるようだ。

ある初期研修医。糖尿病と診断された44歳男性。血糖値:350mg/dl。HbA1c;12.2%,BMI;17.アルコール多飲。インスリンで加療し、そのまま継続。抗体検査等からslow progressive IDDMと診断した。最近、低血糖気味である。インスリンの使い方を調整する。

調べたこと:抗GAD抗体はIDDMの60-80%で陽性。インスリン自己抗体;IDDMの40-90%で陽性。抗IA-2抗体;若年者で陽性なりやすい。

新しい研修医がさらに2名参加してくれた。今回は疾患に関する話題が多かった。発表する研修医によって内容も様変わりするのかもしれない。

6月20日、札幌医大で、ニポポ研修医の振り返りの会が行われた。大門伸吾医師が司会進行。後期研修医:2名。 初期研修4名。他:5名。

研修医から振り返り4題。

ある初期研修医。外来患者のリストを検討。ブヨ刺症。呼吸苦。SaO2低下。エピネフリン皮下注をするかどうか迷った。コメント:アナフィラキシーとして、エピネフリン・大量輸液をすべきであった。排便を堪えていて失神し、交通事故を起こし、骨盤骨折の事例に遭遇。

21才男性。失神・四肢のしびれ。眼球結膜の充血。「針を見ると意識が遠のく」ため、検査をしぶる。しびれが消失したため、歩いて帰宅。後日、チルト試験で陽性であった。循環器科への受診につなげることができたことを評価。患者の診療に消極的になってしまったことを反省。

調べたこと:若年者失神では神経原性:60-80%。QT延長症候群、ブルガタ心筋症も念頭に置く。最も診断に寄与したのは心電図であった。全例に心電図は必要。頭部CTの有用性は低い。頻度的には不整脈、出血、脱水、迷走神経反射が多い。コメント:過換気の事例には、過呼吸をさせないように喋らせること。初回発作例に安易に「過換気症候群」とラベリングしないことが重要。

ある研修医。小児科研修の外来リスト。ロタ胃腸炎が多い。細菌性腸炎は、原因菌としてはサルモネラ、キャンピロバクターが多い。これは反応性関節炎を起こす(リウマチに似る)。旅行者下痢症は抗菌薬治療。抗菌薬治療が必要なのは赤痢、チフスくらいか。最近のエビデンスを調べてみよう。

全身倦怠感、発熱を主訴にした18歳女性。体重減少(3kg/月)、慢性咳で気管支喘息として治療されていた。鑑別診断として百日咳、マイコプラズマ肺炎、クラミジア肺炎、咳喘息、逆流性食道炎、副鼻腔炎、等が挙がる。HR;100/分。下顎リンパ節に圧痛あり。頸部に圧痛があり。尿に細菌(+)。CVA叩打痛(+)、CRP;陰性→後日9.6。尿路感染症を考えた(セフトリアキソン治療)が、入院時に行った血液検査で、甲状腺機能が亢進した検査結果が得られた。亜急性甲状腺炎が考えられる。TSHレセプター抗体をチェックし、エコー、シンチを行おうとした。生理は最近あったと担当医には応えていたが、その後、検査で妊娠が判明。ウイルス感染→亜急性甲状腺炎→一過性の甲状腺機能亢進症、と考えた。

クリニカル・パール:若い女性をみたら妊娠を考える。性交歴を聴取するには、良好な医師患者関係が重要である。

妊娠を否定する問診項目:「普段通りの最終月経」「本人が否定」「本人が思っていない」を聞くこと。

ある研修医。外来症例。過換気で精神科通院している心筋梗塞であった39歳女性。胸部・頸部・口腔内の疼痛。心電図に変化がなかったが入院させた(以前にこのような患者がAMIであったから)。12時間後、トロポニンIが上昇。心臓カテーテル検査で#9が100%閉塞と判明。頸と臍の間の痛みの鑑別に心筋梗塞を入れること。

69歳の発熱、耳下腺腫脹を経験。

56歳女性。腰痛。ベッドから転落し、腰痛。両側下肢のしびれ。うつ病、パニック発作、C型肝炎の既往。腰椎のMRIでL5の狭窄あり。コルセット、リハビリで対応。積極性が見られない。ある日、トイレ歩行中、眼球上転し、意識消失していた。蘇生術を施行。心エコーで肺高血圧所見であった。心臓カテーテル検査で肺塞栓症と診断され、血栓除去術を行った。

本例は非手術例であったが、肥満、腰痛で臥床しがちであった。その予防として早期離症、弾性ストッキング、間欠的空気圧迫法、低分子ヘパリン等がある。臥床しがちな患者さんには、肺塞栓症の予防が大切である。ただし、内科患者については、はっきりとした予防ガイドラインはないようだ。リスクを計算するソフトはあるようだ。

ある初期研修医。糖尿病と診断された44歳男性。血糖値:350mg/dl。HbA1c;12.2%,BMI;17.アルコール多飲。インスリンで加療し、そのまま継続。抗体検査等からslow progressive IDDMと診断した。最近、低血糖気味である。インスリンの使い方を調整する。

調べたこと:抗GAD抗体はIDDMの60-80%で陽性。インスリン自己抗体;IDDMの40-90%で陽性。抗IA-2抗体;若年者で陽性なりやすい。

新しい研修医がさらに2名参加してくれた。今回は疾患に関する話題が多かった。発表する研修医によって内容も様変わりするのかもしれない。

「レジナビin TOKYO」

6月17日、羽田からリムジンバスを使い11:30に会場に到着。

会場の東京ビックサイトでニポポプログラム事務局の日光さんと研修医の阿部医師と合流。12時に説明会が開始となる。最初の1時間は閑古鳥が鳴く状態であったが、その後ぼつぼつと訪問あり。総合内科志望者や北海道が好きという方が多かった。いつものごとく説明の合間の時間に各ブースを訪ね歩く。総合診療関係の指導者や自治医大の同級生と話をすることができた。

会場で専門医制度の講演も行われた。

最終的に9名の研修医(男性6名、女性3名)の訪問があった。

今回は病院見学に北海道に来てもらえそうな研修医が多い印象を持った。

(山本和利)

6月17日、羽田からリムジンバスを使い11:30に会場に到着。

会場の東京ビックサイトでニポポプログラム事務局の日光さんと研修医の阿部医師と合流。12時に説明会が開始となる。最初の1時間は閑古鳥が鳴く状態であったが、その後ぼつぼつと訪問あり。総合内科志望者や北海道が好きという方が多かった。いつものごとく説明の合間の時間に各ブースを訪ね歩く。総合診療関係の指導者や自治医大の同級生と話をすることができた。

会場で専門医制度の講演も行われた。

最終的に9名の研修医(男性6名、女性3名)の訪問があった。

今回は病院見学に北海道に来てもらえそうな研修医が多い印象を持った。

(山本和利)

「放射線被曝」

核物理学者である武谷三男は、放射線の許容量につき、日本学術会議のシンポジウムの席上で、次のような概念を提出した。「放射線というものは、どんなに微量であっても、人体に悪い影響をあたえる。しかし一方では、これを使うことによって有利なこともあり、また使わざるを得ないということもある。その例としてレントゲン検査を考えれば、それによって何らかの影響はあるかも知れないが、同時に結核を早く発見することもできるというプラスもある。そこで、有害さとひきかえに有利さを得るバランスを考えて、〝どこまで有害さをがまんするかの量〟が、許容量というものである。つまり許容量とは、利益と不利益とのバランスをはかる社会的な概念なのである。」と。この考えは放射線に関して提唱されたものだが、それ以外の場にも有効な考え方である。このように説明すると無暗にCT撮影を希望する患者さんを、撮らないで経過観察する方針に移行できることが多い。

可能性は少ないとはいえ、一度起こるとものすごい被害をもたらす原発事故についてはどう考えればよいのだろうか。1986年4月25日、チェルノブイリ(「ニガヨモギの草」の意)4号炉が猛烈な水素爆発を起こした。事故の原因は、人的エラーと不完全な技術にあると結論付けられた。このとき、25名が死亡している。事故後の処理にロボットが使えなかった。そこで、兵士に選択させた。戦地のアフガニスタンで2年間過ごすか、ガンマ線が飛び交う三号炉の屋上で2分間身をさらすか。(私なら後者を選びそうだ)。

『ゴーストタウン』(エレナ・フィラトワ著、集英社、2011年)は放射能汚染の長期被害(チェルノブイリ原発事故)について書かれている。10年間ほど取材してブログに掲載したものを本にしたという。著者がバイクで移動しながら撮影したカラー写真が満載である。彼女は述懐する。「進めば進むほど、土地は安くなり、人は少なくなり、自然は美しくなる。」放射能は数万年残るが、人が住めるようになるのは早くても600年後だそうだ。

チェルノブイリ近郊の市街地に、プロメテウスの彫刻が置かれている。事故後、原子力発電所に移されたそうだ。プロメテウスこそ、神から炎を盗んで、人類に与えてくれた。

チェルノブイリのあるウクライナよりも、隣国のベラルーシがさらなる被害を受けている。

チェルノブイリの原子炉から250キロメートル圏内では、2000を超える街や村が消えたそうだ。

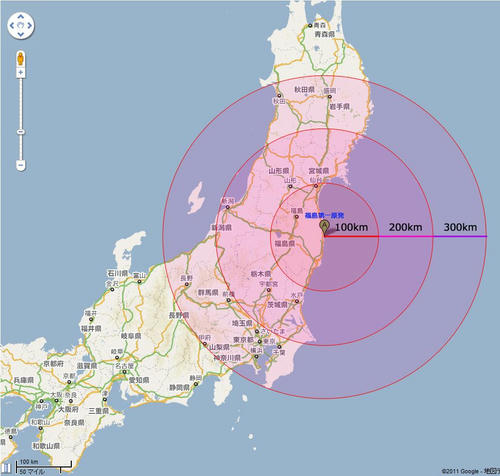

「フクシマ」に多くの医療従事者が支援に入っている。頭の下がる思いである。チェルノブイリの場合、100km単位で話がなされるのに「フクシマ」では10km単位で話が提示される。この違いは何なのだろう。

核物理学者である武谷三男は、放射線の許容量につき、日本学術会議のシンポジウムの席上で、次のような概念を提出した。「放射線というものは、どんなに微量であっても、人体に悪い影響をあたえる。しかし一方では、これを使うことによって有利なこともあり、また使わざるを得ないということもある。その例としてレントゲン検査を考えれば、それによって何らかの影響はあるかも知れないが、同時に結核を早く発見することもできるというプラスもある。そこで、有害さとひきかえに有利さを得るバランスを考えて、〝どこまで有害さをがまんするかの量〟が、許容量というものである。つまり許容量とは、利益と不利益とのバランスをはかる社会的な概念なのである。」と。この考えは放射線に関して提唱されたものだが、それ以外の場にも有効な考え方である。このように説明すると無暗にCT撮影を希望する患者さんを、撮らないで経過観察する方針に移行できることが多い。

可能性は少ないとはいえ、一度起こるとものすごい被害をもたらす原発事故についてはどう考えればよいのだろうか。1986年4月25日、チェルノブイリ(「ニガヨモギの草」の意)4号炉が猛烈な水素爆発を起こした。事故の原因は、人的エラーと不完全な技術にあると結論付けられた。このとき、25名が死亡している。事故後の処理にロボットが使えなかった。そこで、兵士に選択させた。戦地のアフガニスタンで2年間過ごすか、ガンマ線が飛び交う三号炉の屋上で2分間身をさらすか。(私なら後者を選びそうだ)。

『ゴーストタウン』(エレナ・フィラトワ著、集英社、2011年)は放射能汚染の長期被害(チェルノブイリ原発事故)について書かれている。10年間ほど取材してブログに掲載したものを本にしたという。著者がバイクで移動しながら撮影したカラー写真が満載である。彼女は述懐する。「進めば進むほど、土地は安くなり、人は少なくなり、自然は美しくなる。」放射能は数万年残るが、人が住めるようになるのは早くても600年後だそうだ。

チェルノブイリ近郊の市街地に、プロメテウスの彫刻が置かれている。事故後、原子力発電所に移されたそうだ。プロメテウスこそ、神から炎を盗んで、人類に与えてくれた。

チェルノブイリのあるウクライナよりも、隣国のベラルーシがさらなる被害を受けている。

チェルノブイリの原子炉から250キロメートル圏内では、2000を超える街や村が消えたそうだ。

「フクシマ」に多くの医療従事者が支援に入っている。頭の下がる思いである。チェルノブイリの場合、100km単位で話がなされるのに「フクシマ」では10km単位で話が提示される。この違いは何なのだろう。

「糖尿病の大規模研究」

第55回日本糖尿病学会年次学術集会におけるシンポジウムの一つ「大規模試験からのメッセージ」をまとめてみた。

■Japan Diabetes Complication Study(JDCP)

西村理明氏

糖尿病学会が主導の前向きコホート研究である。合併症(最小血管、大血管合併症)発症率を検討する。対象者は癌、腎症がないものとした。年齢は40-70歳。罹患期間:11.1年。男性の比率は60.8%。糖尿病専門医が診療。6,439名。2007-2009年から開始。

登録患者の属性

糖尿病家族歴:50%。体重;64.3kg。BMI:24.7、最大体重は47歳。高血圧の比率:45.6%。脂質異常者:46.9%。脳血管障害:4.8%。心筋梗塞:3.3%。平均FPG;136mg/dl、平均HbA1c;7.0%。平均血圧:130/75mmHg, 平均腹囲86cm。栄養指導がされている率は80%、運動療法は70%。経口薬服用が57.7%、インスリンが18.3%、両者15%前後。スタチン使用30%。

合併症の発症として網膜症、腎症、脳梗塞、心筋梗塞を追っている(2年まで)。死亡は癌死が一番多い。心疾患、脳血管障害と続く。

■J-DOIT3

植木浩二郎氏

海外の研究;糖尿病患者は6歳寿命が短い。大血管症が原因。

発症直後に介入すると合併症は減少する(UKPDS33)

HbA1cを極端に改善したら、死亡率が逆に上昇した。低血糖、インスリン、薬剤の使用が原因?

本研究は2006年6月から開始。現在4.38年経過観察になっている。2型糖尿病患者2,543名。HbA1c<6.2%、血圧:120/70mmHg、LDL<80mg/dlを目標。

結果

・平均HbA1c 6.6%。体重変化はない。経口剤平均使用率2.5剤。低血糖発症が少ない。

・ACCORDに比べて本研究は低血糖、体重増加を来たしやすい薬剤使用率が少ない。

■久山町研究

土井康文氏

地域住民研究において、糖尿病やIGTは大血管障害のみならず悪性疾患、認知症の合併症の発症率が増やすことが示された。

・脳梗塞発症の相対危険度:男性群2.5、女性群 2.0

・虚血性心疾患発症の相対危険度:男性群1.3、女性群 3.5

・悪性腫瘍死の相対危険度:IGT群1.5、糖尿病群 2.1(高インスリン血症が関連)

・アルツハイマー病発症の相対危険度:IGT群1.6、糖尿病群 2.1(FPGとは県連がない、酸化ストレスが関連)

・脳血管性認知症発症の相対危険度:糖尿病群 1.8

2002年:肥満、IGT等、代謝異常が増えている。碓糖能異常者は60%を占める。

■Japan Diabetes Complications Study(JDCS)

曽根博仁氏

日本人2型糖尿病患者の前向き研究。専門医が診ている2,033名、平均年齢59歳(閉経後)、HbA1c;7.7%,ランダム化試験である。従来治療群と生活指導(食事、電話、万歩計、禁煙指導)を追加した治療群で比較した。

結論

欧米と日本の糖尿病患者には多くの相違が認められた(欧米と異なり介入で改善が認められた点)。日本人のエビデンスが必要である。

・脳卒中発症のハザード比:0.62

・HbA1c>9%では、網膜症発症率(8年間):50%、網膜症進展率(8年間):40%、

・血糖、血圧のコントロールの重要性が示された(欧米と異なる)

・腎症の発症率:6.7%/1000 person-yearと低く、緩解率が高かった。糖尿病+喫煙者の腎症発症・進展リスクは2.1倍である。

・糖尿病患者の肺機能は低下している。

・TGが有意なリスク要因となっている(特に女性)。(高LDL+高TG群はハイリスク)

■The ADDITION-Europe Study

Torsten Lauritzen氏(デンマーク)

欧米人2型糖尿病患者の前向き研究。40万人の住民からプライマリケアで見つけた3,057名の白人(0.8%)、平均年齢60.3歳、5.3年経過観察。ランダム化試験である。高血圧患者は50%を占める。従来治療群と早期集学的治療(スクリーニングで早期に糖尿病患者を見つける、HbA1c<6.5%,BP<120/80mmHg, TC<5.0nmol/L)を追加した強化群で比較した。

結論

虚血性心疾患の発症がわずかに減少した(予想外に小さかった)。従来治療とのハザード比;0.83(0.65-1.05)

・未治療群と治療群で比較すると有意な差を認める。

・心疾患の発症率:従来群15.9%/1000 person-year、強化率13.5%/1000 person-year、

・血圧、TCは両群とも低下した。

・HbA1cの差はない(強化群でやや低下)。

■the Action to Control Cardiovascular Disease in Diabetes (ACCORD)

Elizabeth Seaquist氏(米国)

2型糖尿病患者の前向き研究。心疾患のイベントをアウトカムとして、血糖または血圧または脂質(2×2)を強力に低下させる治療と従来治療とで比較検討した。多施設ランダム化研究。10,251名の志願者。40歳以上。アウトカムは心血管疾患イベント。強化群はHbA1c<6.0%, BP<120mmHg,フィブレート、スタチンを使用。

結論

大血管障害を持つと思われる高齢の長期罹患者においては、強力に血糖、血圧、脂質を下げない方がよい。

・血糖値強化群で従来群に比べて死亡率が20%高かったため、早期に研究終了となった。

・また血圧、脂質強化治療群においてもイベント発症に改善が認められなかった。

・最小血管合併症の発症は減少した。

・低血糖の発症は増加した(3倍)が、このような患者のイベント発症率は低かった。

・神経障害のある群、アスピリン服用群は死亡率が増加する。

結果の解釈

・よくわかっていない(低血糖が何らか関係していたかもしれない。8.1%が低血糖で死亡。

認識されていない低血糖の影響もあったかもしれない)。

ACCORD-MIND Study

ACCORDのサブ解析である。55歳以上のみ。ベースラインでHbA1cが低いと認知機能が悪い。治療後の両群では差がない。

エビデンスが日々変わってゆく。絶えず勉強が必要だ。

第55回日本糖尿病学会年次学術集会におけるシンポジウムの一つ「大規模試験からのメッセージ」をまとめてみた。

■Japan Diabetes Complication Study(JDCP)

西村理明氏

糖尿病学会が主導の前向きコホート研究である。合併症(最小血管、大血管合併症)発症率を検討する。対象者は癌、腎症がないものとした。年齢は40-70歳。罹患期間:11.1年。男性の比率は60.8%。糖尿病専門医が診療。6,439名。2007-2009年から開始。

登録患者の属性

糖尿病家族歴:50%。体重;64.3kg。BMI:24.7、最大体重は47歳。高血圧の比率:45.6%。脂質異常者:46.9%。脳血管障害:4.8%。心筋梗塞:3.3%。平均FPG;136mg/dl、平均HbA1c;7.0%。平均血圧:130/75mmHg, 平均腹囲86cm。栄養指導がされている率は80%、運動療法は70%。経口薬服用が57.7%、インスリンが18.3%、両者15%前後。スタチン使用30%。

合併症の発症として網膜症、腎症、脳梗塞、心筋梗塞を追っている(2年まで)。死亡は癌死が一番多い。心疾患、脳血管障害と続く。

■J-DOIT3

植木浩二郎氏

海外の研究;糖尿病患者は6歳寿命が短い。大血管症が原因。

発症直後に介入すると合併症は減少する(UKPDS33)

HbA1cを極端に改善したら、死亡率が逆に上昇した。低血糖、インスリン、薬剤の使用が原因?

本研究は2006年6月から開始。現在4.38年経過観察になっている。2型糖尿病患者2,543名。HbA1c<6.2%、血圧:120/70mmHg、LDL<80mg/dlを目標。

結果

・平均HbA1c 6.6%。体重変化はない。経口剤平均使用率2.5剤。低血糖発症が少ない。

・ACCORDに比べて本研究は低血糖、体重増加を来たしやすい薬剤使用率が少ない。

■久山町研究

土井康文氏

地域住民研究において、糖尿病やIGTは大血管障害のみならず悪性疾患、認知症の合併症の発症率が増やすことが示された。

・脳梗塞発症の相対危険度:男性群2.5、女性群 2.0

・虚血性心疾患発症の相対危険度:男性群1.3、女性群 3.5

・悪性腫瘍死の相対危険度:IGT群1.5、糖尿病群 2.1(高インスリン血症が関連)

・アルツハイマー病発症の相対危険度:IGT群1.6、糖尿病群 2.1(FPGとは県連がない、酸化ストレスが関連)

・脳血管性認知症発症の相対危険度:糖尿病群 1.8

2002年:肥満、IGT等、代謝異常が増えている。碓糖能異常者は60%を占める。

■Japan Diabetes Complications Study(JDCS)

曽根博仁氏

日本人2型糖尿病患者の前向き研究。専門医が診ている2,033名、平均年齢59歳(閉経後)、HbA1c;7.7%,ランダム化試験である。従来治療群と生活指導(食事、電話、万歩計、禁煙指導)を追加した治療群で比較した。

結論

欧米と日本の糖尿病患者には多くの相違が認められた(欧米と異なり介入で改善が認められた点)。日本人のエビデンスが必要である。

・脳卒中発症のハザード比:0.62

・HbA1c>9%では、網膜症発症率(8年間):50%、網膜症進展率(8年間):40%、

・血糖、血圧のコントロールの重要性が示された(欧米と異なる)

・腎症の発症率:6.7%/1000 person-yearと低く、緩解率が高かった。糖尿病+喫煙者の腎症発症・進展リスクは2.1倍である。

・糖尿病患者の肺機能は低下している。

・TGが有意なリスク要因となっている(特に女性)。(高LDL+高TG群はハイリスク)

■The ADDITION-Europe Study

Torsten Lauritzen氏(デンマーク)

欧米人2型糖尿病患者の前向き研究。40万人の住民からプライマリケアで見つけた3,057名の白人(0.8%)、平均年齢60.3歳、5.3年経過観察。ランダム化試験である。高血圧患者は50%を占める。従来治療群と早期集学的治療(スクリーニングで早期に糖尿病患者を見つける、HbA1c<6.5%,BP<120/80mmHg, TC<5.0nmol/L)を追加した強化群で比較した。

結論

虚血性心疾患の発症がわずかに減少した(予想外に小さかった)。従来治療とのハザード比;0.83(0.65-1.05)

・未治療群と治療群で比較すると有意な差を認める。

・心疾患の発症率:従来群15.9%/1000 person-year、強化率13.5%/1000 person-year、

・血圧、TCは両群とも低下した。

・HbA1cの差はない(強化群でやや低下)。

■the Action to Control Cardiovascular Disease in Diabetes (ACCORD)

Elizabeth Seaquist氏(米国)

2型糖尿病患者の前向き研究。心疾患のイベントをアウトカムとして、血糖または血圧または脂質(2×2)を強力に低下させる治療と従来治療とで比較検討した。多施設ランダム化研究。10,251名の志願者。40歳以上。アウトカムは心血管疾患イベント。強化群はHbA1c<6.0%, BP<120mmHg,フィブレート、スタチンを使用。

結論

大血管障害を持つと思われる高齢の長期罹患者においては、強力に血糖、血圧、脂質を下げない方がよい。

・血糖値強化群で従来群に比べて死亡率が20%高かったため、早期に研究終了となった。

・また血圧、脂質強化治療群においてもイベント発症に改善が認められなかった。

・最小血管合併症の発症は減少した。

・低血糖の発症は増加した(3倍)が、このような患者のイベント発症率は低かった。

・神経障害のある群、アスピリン服用群は死亡率が増加する。

結果の解釈

・よくわかっていない(低血糖が何らか関係していたかもしれない。8.1%が低血糖で死亡。

認識されていない低血糖の影響もあったかもしれない)。

ACCORD-MIND Study

ACCORDのサブ解析である。55歳以上のみ。ベースラインでHbA1cが低いと認知機能が悪い。治療後の両群では差がない。

エビデンスが日々変わってゆく。絶えず勉強が必要だ。

プロフィール

北海道の地域医療を支える総合診療医の養成を目指す後期研修プログラム「ニポポ」を支える北海道プライマリ・ケアネットワーク代表理事のブログです。

カウンター