×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

「10月の三水会」

10月17日、札幌医大で、ニポポ研修医の振り返りの会が行われた。松浦武志助教が司会進 行。後期研修医:2名。 初期研修1名。他:7名。

行。後期研修医:2名。 初期研修1名。他:7名。

研修医から振り返り2題。

ある研修医。救急外来症例の一部。薬物大量服用の女性。落葉キノコを摂取後、動悸で受診。トラック荷台から転落後の血気胸。1週間続く腹痛、謳気、嘔吐できた52歳男性。虫垂炎の穿孔。骨盤内膿瘍を形成。

80歳代女性。ある腰痛症の一例。圧迫骨折の既往。MRIでL3の圧迫骨折。狭心症、糖尿病、高血圧。頚椎症。153cm、55kg、138/64mmHg ,無症候性細菌尿、鎮痛薬と安静で軽快。第2セフェムを内服してもらった。リハビリ開始。そのうち食欲低下、謳気、腹痛が出現。CTで下行結腸に腸管壁の肥厚、炎症所見、腸管の拡張。WBC;27000,CRP;5.0。ショック症状に移行。心拍数が次第に減少し、死に至った。剖検で、汎発性腹膜炎、偽膜性腸炎の可能性が高い(最終報告未着)。肺血性ショックによる多臓器不全。医師として無力感を感じた。突然の病状悪化に戸惑った。家族は純粋に病気の原因を知りたいということがわかり、ほっとした。偽膜性腸炎の文献的考察。近年、バイナリートキシン例が増加している。

クリニカル・パール;抗菌薬使用や病歴(抗がん剤、高齢者、重篤な合併症、長期入院、けいかん栄養、H2ブロッカー、PPI投与中)から偽膜性腸炎を疑ったら早期にメトロニダゾ―ルやバンコマイシンによる治療を開始すべきである。下痢が出現してからでは遅い。劇症型がある。中毒型巨大結腸症、腸管穿孔などを起こす。症状が揃うのを待っていてはいけない。第三セフェム、ニュウキノロン薬はリスクが高い。WBC>20000,クレアチニン上昇は危険が高い。

入院中の発熱の90%は感染症である。異物を捜す(気管内挿管、経鼻チューブ、CVライン、尿道カテーテル)、ジョクソウ、偽膜性腸炎、の6つを考える。

ある研修医。外来症例。50歳代男性が下血で受診し、病原性大腸菌であった(ベロ毒素が出ると保健所に届け出が必要)。中年女性に多発性神経炎を疑ったが、むずむず足症候群(鉄欠乏性貧血で悪化)であった。慢性咳で受診した70代女性。間質性肺炎であった。

50歳台の男性の不明熱。農業、B型肝炎の既往。収縮期雑音あり。発熱以外の症状なし。尿たんぱく(++)、CRP;7.6、肝機能、腎機能障害。胸部XP,CT[で所見なし。IEを疑ったが、心エコーでIE所見なし。外来でシプロキサンを処方。その後、状態が悪化し、入院となった。MEPMを開始。DICとなる。ヘパリン使用。両肺に浸潤像。高度医療機関へ転院となった。血倍陰性。IEではない。

10月17日、札幌医大で、ニポポ研修医の振り返りの会が行われた。松浦武志助教が司会進

研修医から振り返り2題。

ある研修医。救急外来症例の一部。薬物大量服用の女性。落葉キノコを摂取後、動悸で受診。トラック荷台から転落後の血気胸。1週間続く腹痛、謳気、嘔吐できた52歳男性。虫垂炎の穿孔。骨盤内膿瘍を形成。

80歳代女性。ある腰痛症の一例。圧迫骨折の既往。MRIでL3の圧迫骨折。狭心症、糖尿病、高血圧。頚椎症。153cm、55kg、138/64mmHg ,無症候性細菌尿、鎮痛薬と安静で軽快。第2セフェムを内服してもらった。リハビリ開始。そのうち食欲低下、謳気、腹痛が出現。CTで下行結腸に腸管壁の肥厚、炎症所見、腸管の拡張。WBC;27000,CRP;5.0。ショック症状に移行。心拍数が次第に減少し、死に至った。剖検で、汎発性腹膜炎、偽膜性腸炎の可能性が高い(最終報告未着)。肺血性ショックによる多臓器不全。医師として無力感を感じた。突然の病状悪化に戸惑った。家族は純粋に病気の原因を知りたいということがわかり、ほっとした。偽膜性腸炎の文献的考察。近年、バイナリートキシン例が増加している。

クリニカル・パール;抗菌薬使用や病歴(抗がん剤、高齢者、重篤な合併症、長期入院、けいかん栄養、H2ブロッカー、PPI投与中)から偽膜性腸炎を疑ったら早期にメトロニダゾ―ルやバンコマイシンによる治療を開始すべきである。下痢が出現してからでは遅い。劇症型がある。中毒型巨大結腸症、腸管穿孔などを起こす。症状が揃うのを待っていてはいけない。第三セフェム、ニュウキノロン薬はリスクが高い。WBC>20000,クレアチニン上昇は危険が高い。

入院中の発熱の90%は感染症である。異物を捜す(気管内挿管、経鼻チューブ、CVライン、尿道カテーテル)、ジョクソウ、偽膜性腸炎、の6つを考える。

ある研修医。外来症例。50歳代男性が下血で受診し、病原性大腸菌であった(ベロ毒素が出ると保健所に届け出が必要)。中年女性に多発性神経炎を疑ったが、むずむず足症候群(鉄欠乏性貧血で悪化)であった。慢性咳で受診した70代女性。間質性肺炎であった。

50歳台の男性の不明熱。農業、B型肝炎の既往。収縮期雑音あり。発熱以外の症状なし。尿たんぱく(++)、CRP;7.6、肝機能、腎機能障害。胸部XP,CT[で所見なし。IEを疑ったが、心エコーでIE所見なし。外来でシプロキサンを処方。その後、状態が悪化し、入院となった。MEPMを開始。DICとなる。ヘパリン使用。両肺に浸潤像。高度医療機関へ転院となった。血倍陰性。IEではない。

ステロイドにより回復。発熱前日に農薬を配布していた。診断は急性肺障害という診断になっている。

不明熱レビューを供覧。

ニポポ卒業生。50歳代男性。下垂体腺腫術後。下痢、腹痛、発熱で受診。CTで結腸に浮腫。WBC>15000, CRP;10.0,入院して経過観察したが、下痢が続いている。CF;全体がビランである。UCを疑う。便培養で偽膜性腸炎であった。メサラジン、メトロニダゾ―ルで症状は軽快したが、CF所見に改善が見られない。UCを考え、ステロイドを使用した。

息切れを訴える肥満中年男性。時々、左半身のしびれが出る。PO2;56,PCO2;37,造影肺CTでは血栓なし、肺野に柵状影。呼吸機能は異常なし。心エコー異常なし。原因不明の低酸素血症。悩ましい。

80歳代女性。数カ月かけて動けなくなった。歩けなくなった。糖尿病あり。プレドニン10mg、アザルピジン内服中。両下肢に紫斑がある。下肢の筋力が明らかに低下。WBC;20000、CRP;20。これから精査。血管炎、TTP,感染症等を疑う。

今回は発表数が少なかったので、1例を1時間ほどかけてじっくりと検討を加えた。

不明熱レビューを供覧。

ニポポ卒業生。50歳代男性。下垂体腺腫術後。下痢、腹痛、発熱で受診。CTで結腸に浮腫。WBC>15000, CRP;10.0,入院して経過観察したが、下痢が続いている。CF;全体がビランである。UCを疑う。便培養で偽膜性腸炎であった。メサラジン、メトロニダゾ―ルで症状は軽快したが、CF所見に改善が見られない。UCを考え、ステロイドを使用した。

息切れを訴える肥満中年男性。時々、左半身のしびれが出る。PO2;56,PCO2;37,造影肺CTでは血栓なし、肺野に柵状影。呼吸機能は異常なし。心エコー異常なし。原因不明の低酸素血症。悩ましい。

80歳代女性。数カ月かけて動けなくなった。歩けなくなった。糖尿病あり。プレドニン10mg、アザルピジン内服中。両下肢に紫斑がある。下肢の筋力が明らかに低下。WBC;20000、CRP;20。これから精査。血管炎、TTP,感染症等を疑う。

今回は発表数が少なかったので、1例を1時間ほどかけてじっくりと検討を加えた。

PR

「EBMか、NBMか」

9月15日、第49回小児アレルギー学会で「Pros and Cons: narrative-basedか、evidence-basedか」のnarrative-basedの立場で話をした。

要旨

現代医療は,科学的であることに主眼をおき、患者自身,あるいは患者の生きた体験や抱える信念を軽視す る傾向にある。それを打破するために、科学的根拠・医師の経験・患者の意向の3つのバランスをとることを訴えて始まったEBMであるが、近年はその中の科学的根拠ばかりが強調されている。そもそも科学とはどういうものであろうか。それは現象を分業によって知ろうとする立場であり、対象を記号によって表現する。未来のことを前もって知るための関係性を求める。科学者はそれぞれ特定の対象を持っており、ものを外から眺め、理論を事実によって保証するため観察と実験を行い、分析する。そのためには「本来一つであるもの」を要素へ還元する。 特殊なものを一般的なもので理解するのである。対象を自分の支配下におくことを切望する。科学の立場を極端に強調すると、たとえば大規模研究やメタ分析の結果をもって医療の政策的統制を図ることもなすことができる。しかしながら大規模研究でやっと有意差が確認された場合であれば,臨床医の経験では実感できないほどの小さな差であるかもしれない。EBMは臨床的重要性よりも統計的有意差で判断するという、一歩間違うと大きな危険をもたらす可能性がある。

る傾向にある。それを打破するために、科学的根拠・医師の経験・患者の意向の3つのバランスをとることを訴えて始まったEBMであるが、近年はその中の科学的根拠ばかりが強調されている。そもそも科学とはどういうものであろうか。それは現象を分業によって知ろうとする立場であり、対象を記号によって表現する。未来のことを前もって知るための関係性を求める。科学者はそれぞれ特定の対象を持っており、ものを外から眺め、理論を事実によって保証するため観察と実験を行い、分析する。そのためには「本来一つであるもの」を要素へ還元する。 特殊なものを一般的なもので理解するのである。対象を自分の支配下におくことを切望する。科学の立場を極端に強調すると、たとえば大規模研究やメタ分析の結果をもって医療の政策的統制を図ることもなすことができる。しかしながら大規模研究でやっと有意差が確認された場合であれば,臨床医の経験では実感できないほどの小さな差であるかもしれない。EBMは臨床的重要性よりも統計的有意差で判断するという、一歩間違うと大きな危険をもたらす可能性がある。

因みに日常診療においては、はっきりと診断できず明確な治療指針を立てることが難しい患者群にしばしば遭遇する。個々の患者が個性的であればあるほど科学的根拠が当てはまる部分は低下してゆく。患者の抱える問題によっては他の方法を併用する必要もでてくるのである。このような場合には,あまりに科学的であろうとしすぎた医学を患者の側に今一度引き寄せる必要がある。

そこで、患者の「語り」を通じて、患者の信念にアプローチしようとするのがNBMという実践法である。NBMには、患者の身体問題のみならず生きざまや家族・社会での役割、心理社会的葛藤等、全体を統一的に知ることが欠かせない。そのためには、患者の問題に情熱を傾け、共感し、ときには経験に裏打ちされた直観を用いることも必要である。まさに普遍性よりも個別性を重視することであり、一つ一つが別物と思えるものを、互いに相通ずる物語に作り直すことなのである。ただし注意すべき点は、科学性を欠いたNBMだけでは宗教等のアプローチとの違いが不明確になりかねない。

患者ケアをする上で、EBMにもNBMにも偏ることなく両者のバランスをとった診療姿勢が今、医療従事者に求められている。

Integrating NBM and EBM という書籍の中でSix “A”s を推奨している。

¨ Acquire enough information to understand the patient’s concern

¨ Ask a clinically relevant question

¨ Access information to answer the clinically relevant question

¨ Assess the quality of the information

¨ Apply the information to clinical question

¨ Assist the patient to make a decision

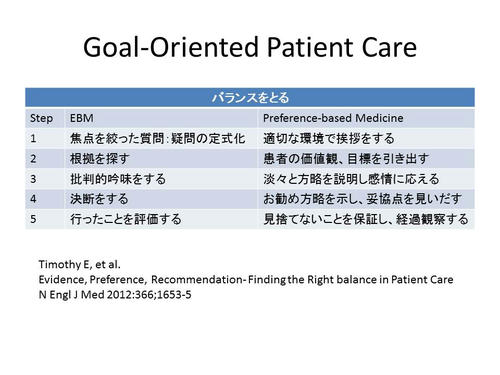

最近ではPreference-based Medicine(Timothy E, et al. Evidence, Preference, Recommen

9月15日、第49回小児アレルギー学会で「Pros and Cons: narrative-basedか、evidence-basedか」のnarrative-basedの立場で話をした。

要旨

現代医療は,科学的であることに主眼をおき、患者自身,あるいは患者の生きた体験や抱える信念を軽視す

因みに日常診療においては、はっきりと診断できず明確な治療指針を立てることが難しい患者群にしばしば遭遇する。個々の患者が個性的であればあるほど科学的根拠が当てはまる部分は低下してゆく。患者の抱える問題によっては他の方法を併用する必要もでてくるのである。このような場合には,あまりに科学的であろうとしすぎた医学を患者の側に今一度引き寄せる必要がある。

そこで、患者の「語り」を通じて、患者の信念にアプローチしようとするのがNBMという実践法である。NBMには、患者の身体問題のみならず生きざまや家族・社会での役割、心理社会的葛藤等、全体を統一的に知ることが欠かせない。そのためには、患者の問題に情熱を傾け、共感し、ときには経験に裏打ちされた直観を用いることも必要である。まさに普遍性よりも個別性を重視することであり、一つ一つが別物と思えるものを、互いに相通ずる物語に作り直すことなのである。ただし注意すべき点は、科学性を欠いたNBMだけでは宗教等のアプローチとの違いが不明確になりかねない。

患者ケアをする上で、EBMにもNBMにも偏ることなく両者のバランスをとった診療姿勢が今、医療従事者に求められている。

Integrating NBM and EBM という書籍の中でSix “A”s を推奨している。

¨ Acquire enough information to understand the patient’s concern

¨ Ask a clinically relevant question

¨ Access information to answer the clinically relevant question

¨ Assess the quality of the information

¨ Apply the information to clinical question

¨ Assist the patient to make a decision

最近ではPreference-based Medicine(Timothy E, et al. Evidence, Preference, Recommen

dation- Finding the Right balance in Patient Care N Engl J Med 2012:366;1653-5 ) も提唱されている。

1.適切な環境で挨拶をする

1.適切な環境で挨拶をする

2.患者の価値観、目標を引き出す

3.淡々と方略を説明し感情に応える

4.お勧め方略を示し、妥協点を見いだす

5.見捨てないことを保証し、経過観察する

一方

4.お勧め方略を示し、妥協点を見いだす

5.見捨てないことを保証し、経過観察する

一方

、EBMの立場で、東京慈恵

医大の勝沼俊雄氏が、喘息管理の事例を取り上げ、エビデンスに基づかない医療があった時代を振り返った。EBMに限界があったにしろ

、EBMをベースに個々の患者と誠実に対峙するときの自己の感性とそこから得られる経験値を掛け合わせることが重要であることを強調された(山本和利)

「内科生涯教育講演会」

9月9日、日本内科学会北海道支部主催の第48回生涯教育講演会に参加した。

昭和大学二木芳人氏『感染症の診断と治療、最新の話題』

■難治下する感染症

背景として、医療の進歩により延命、生命維持療法の進歩、医療の場の変化、脳死下移植が増加、骨髄移植が年間4000件を超える、リウマチにおける生物学的製剤、人口の高齢化、様々な合併症(糖尿病、COPD、誤嚥性肺炎)等が挙げられる。肺炎死亡が第3位になった。医療。介護関連肺炎の治療ガイドラインができた。

■耐性菌の話題

・多剤耐性菌(アシネトバクター)の院内感染、「NDM1」新耐性菌を確認(インドから発症)、どんな薬剤も壊すメタロβラクタマーゼが話題となっている。

・インテグロンという複数の耐性遺伝子を効率よく取り込むことができる機序がある。

市中感染に抗菌薬耐性菌が増加している。

・市中感染型MRSA感染症が若年者の皮膚感染が増えている。米国では大流行している。

・市中肺炎では、肺炎球菌、インフルエン桿菌、モラキセラ菌、マイコプラズマ菌、C.pneumoniaeで95%を占める。

・マクロライド薬耐性マイコプラズマが増加している。大人はテトラサイクリンを第一に使う。小児にはニューキノロンを使用は控えること(耐性菌をつくらないため)。マクロライドを使うなら高容量を使う(800mg-1000mg/日)オーグメンチン、フロモックスは大量に使えばかなり有効である(下痢を起こしやすい)。クラリスはインフルエンザ桿菌に耐性が多い(ジスロマックは大丈夫)。

・濃度依存的殺菌:キノロン(一度に大量に投与すること)。

・経口抗菌薬を広範囲に少量を長期間使用することが耐性菌を増やす元凶である!

高知大学横山彰仁氏『慢性気道疾患の診療』

■概観

・COPDと気管支喘息。若いうちは喘息。年取るとCOPD.COPDに対する認知度が低い。認知度を上げるために健康日本21に取り上げられた。

・定義:タバコ暴露、気流閉塞、不可逆なもの。

喘息は喘息症候群と呼んだ方がよい。症状の強さと好酸球性気道炎症と程度の2つの要素で診る。喘息とCOPDは同じ疾患群という「オランダ仮説」がある。どちらか不明のときは喘息として吸入ステロイドを使用すること。

■診断

・COPDは進行性であるが、早期には気付かない。陸で溺れるような辛さがある。タバコに弱い人は早期に禁煙が必要である。症状や画像による診断は遅い。早期発見には肺機能検査がよい。1秒率が70%以下。「肺年齢」という機器が販売されている。

■治療の考え方

・喘息はコントロール状態によって治療する。最小限の薬剤でコントロール状態を維持し、将来のリスクを避ける。まず、吸入ステロイドを使う。

・COPDはいつでも治療可能な疾患である。禁煙、インフルエンザワクチン、併存症の管理が重要。β作動薬よりも先に抗コリン薬を使う。進行したCOPDは増悪をきたす。1秒量<50%、過去に増悪がある例は危険。増悪時のABC.抗菌薬(A)、気管支拡張薬(B)、全身ステロイド(C)

■全身を診る

・3つ以上の併存症があるものが50%。鼻炎、GERDが多い。50歳で1個、65歳で2個。全身性酸化ストレス。糖尿病、心血管疾患(潜在している)、肺炎・肺がん、筋力低下、骨粗鬆症、抑うつ。死因として心血管疾患が多い。頸動脈の動脈硬化が進んでいる(タバコで肺と血管を傷める)。予後を悪化させる。

・COPDの30%に心不全がある。心不全の30%にCOPDがある。選択的β1ブロッカーは安全である。吸入β2刺激薬の使用は要注意である(抗コリン薬がよい)。

■質問

・吸入ステロイドは肺炎のリスクを増す。

・一過性の喘息様症状に吸入ステロイドを使ってもよい。

・喫煙者で呼吸器症状がある患者には、一度呼吸機能検査を勧める。

名古屋大学今井圓裕氏『ネフローゼ症候群の新しい診療指針』

■コホート研究

・巣状分節性腎症;ステロイド抵抗性が60%、パルス・免疫抑制剤が必要、LDLアフェレーシスが有効、日本人の予後は意外とよい。膜性腎症:60%は緩解する。

・微小変化型は再発しやすい。

・死亡例は感染症が原因。過剰な治療が影響。

・ステロイド糖尿病が起こってしまう。

■診療指針

・タンパク尿>3.5g/日(尿たんぱく/尿クレアチニン比>3.5g/gCrでもよい)、浮腫、血清アルブミン<3.0g/dl、脂質異常症。

・思ったよりもステロイド、免疫抑制剤が長期に使われている実態が判明した。

・病態機序としてoverfilling仮説が有力。遠位尿細管でのNa再吸収が亢進。

・治療は、塩分制限:6g/日以下、利尿剤の治療、アルブミン静注は可能な限り避ける、RAS阻害薬を使用。スタチンを使用するかどうかは腎症のタイプによって異なる。

・DVTの予防のためにワーファリンを用いるが、アスピリンについては意見が分かれる。

・膜性腎症の10%に悪性疾患がある。IgGの沈着、足突起のフォスホリパーゼに抗原抗体反応がおこる自己免疫疾患である(日本人では50%)。抗体を減らせば治る。日本人はタンパク尿が少ない。ステロイドパルスは行わない。シクロスポリンを用いる。

・シクロホスファマイドを使用すると、膀胱がんが増える・

・肺炎球菌ワクチン使用、結核のスクリーニング、ニュモシスチス肺炎予防にST合剤を集に2回投与。

・微小変化群:ステロイドが有効だが、パスル療法は不要。再発が多い。

・膜性増殖性腎炎:HCVが関与。確実な治療法はない。

九州大学高柳涼一氏『副腎疾患の最近のTopics』

■原発性アルドステロン症は高血圧の3.3-10%。

・スクリーニングは安静30分後のレニンとアルドステロンを測定。PAC/PRA>200で判定。

・Kチャンネルの体細胞遺伝子変異があることが判明。

■副腎不全

・治療はコートリル朝15mg、夕10mgが一般的。徐放錠が開発された。体重が低下し、血圧が低下した。

■急性副腎不全

・原因はストレス、ステロイドの中断、感染症[63-75%]。

■褐色細胞腫

・悪性:10%、副腎外:10%、家族性:10%。MIBGに10%が陰性。

・遺伝性褐色細胞腫・パラガングリオーマ症候群

コハク酸脱水素酵素の遺伝子変異を発見。高率に悪性化しやすい。20-30%が遺伝性であろう。転移がないと悪性・良性の区別がつかない。

■副腎偶発腫瘍

・非機能性;50%。直径>3cm、副腎シンチ取り込み抑制は悪性の可能性が高い。

■subclinical Cushing症候群

・70歳にピーク。女性に多い。肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常を伴う。術後の改善率は60%である。骨折有病率はオッズ比7.3。手術群に悪化例はないが、非手術例では糖尿病、高血圧が悪化している。手術の長期予後はよい。

様々の領域のことを絶えず学習する必要性を実感した。(山本和利)

9月9日、日本内科学会北海道支部主催の第48回生涯教育講演会に参加した。

昭和大学二木芳人氏『感染症の診断と治療、最新の話題』

■難治下する感染症

背景として、医療の進歩により延命、生命維持療法の進歩、医療の場の変化、脳死下移植が増加、骨髄移植が年間4000件を超える、リウマチにおける生物学的製剤、人口の高齢化、様々な合併症(糖尿病、COPD、誤嚥性肺炎)等が挙げられる。肺炎死亡が第3位になった。医療。介護関連肺炎の治療ガイドラインができた。

■耐性菌の話題

・多剤耐性菌(アシネトバクター)の院内感染、「NDM1」新耐性菌を確認(インドから発症)、どんな薬剤も壊すメタロβラクタマーゼが話題となっている。

・インテグロンという複数の耐性遺伝子を効率よく取り込むことができる機序がある。

市中感染に抗菌薬耐性菌が増加している。

・市中感染型MRSA感染症が若年者の皮膚感染が増えている。米国では大流行している。

・市中肺炎では、肺炎球菌、インフルエン桿菌、モラキセラ菌、マイコプラズマ菌、C.pneumoniaeで95%を占める。

・マクロライド薬耐性マイコプラズマが増加している。大人はテトラサイクリンを第一に使う。小児にはニューキノロンを使用は控えること(耐性菌をつくらないため)。マクロライドを使うなら高容量を使う(800mg-1000mg/日)オーグメンチン、フロモックスは大量に使えばかなり有効である(下痢を起こしやすい)。クラリスはインフルエンザ桿菌に耐性が多い(ジスロマックは大丈夫)。

・濃度依存的殺菌:キノロン(一度に大量に投与すること)。

・経口抗菌薬を広範囲に少量を長期間使用することが耐性菌を増やす元凶である!

高知大学横山彰仁氏『慢性気道疾患の診療』

■概観

・COPDと気管支喘息。若いうちは喘息。年取るとCOPD.COPDに対する認知度が低い。認知度を上げるために健康日本21に取り上げられた。

・定義:タバコ暴露、気流閉塞、不可逆なもの。

喘息は喘息症候群と呼んだ方がよい。症状の強さと好酸球性気道炎症と程度の2つの要素で診る。喘息とCOPDは同じ疾患群という「オランダ仮説」がある。どちらか不明のときは喘息として吸入ステロイドを使用すること。

■診断

・COPDは進行性であるが、早期には気付かない。陸で溺れるような辛さがある。タバコに弱い人は早期に禁煙が必要である。症状や画像による診断は遅い。早期発見には肺機能検査がよい。1秒率が70%以下。「肺年齢」という機器が販売されている。

■治療の考え方

・喘息はコントロール状態によって治療する。最小限の薬剤でコントロール状態を維持し、将来のリスクを避ける。まず、吸入ステロイドを使う。

・COPDはいつでも治療可能な疾患である。禁煙、インフルエンザワクチン、併存症の管理が重要。β作動薬よりも先に抗コリン薬を使う。進行したCOPDは増悪をきたす。1秒量<50%、過去に増悪がある例は危険。増悪時のABC.抗菌薬(A)、気管支拡張薬(B)、全身ステロイド(C)

■全身を診る

・3つ以上の併存症があるものが50%。鼻炎、GERDが多い。50歳で1個、65歳で2個。全身性酸化ストレス。糖尿病、心血管疾患(潜在している)、肺炎・肺がん、筋力低下、骨粗鬆症、抑うつ。死因として心血管疾患が多い。頸動脈の動脈硬化が進んでいる(タバコで肺と血管を傷める)。予後を悪化させる。

・COPDの30%に心不全がある。心不全の30%にCOPDがある。選択的β1ブロッカーは安全である。吸入β2刺激薬の使用は要注意である(抗コリン薬がよい)。

■質問

・吸入ステロイドは肺炎のリスクを増す。

・一過性の喘息様症状に吸入ステロイドを使ってもよい。

・喫煙者で呼吸器症状がある患者には、一度呼吸機能検査を勧める。

名古屋大学今井圓裕氏『ネフローゼ症候群の新しい診療指針』

■コホート研究

・巣状分節性腎症;ステロイド抵抗性が60%、パルス・免疫抑制剤が必要、LDLアフェレーシスが有効、日本人の予後は意外とよい。膜性腎症:60%は緩解する。

・微小変化型は再発しやすい。

・死亡例は感染症が原因。過剰な治療が影響。

・ステロイド糖尿病が起こってしまう。

■診療指針

・タンパク尿>3.5g/日(尿たんぱく/尿クレアチニン比>3.5g/gCrでもよい)、浮腫、血清アルブミン<3.0g/dl、脂質異常症。

・思ったよりもステロイド、免疫抑制剤が長期に使われている実態が判明した。

・病態機序としてoverfilling仮説が有力。遠位尿細管でのNa再吸収が亢進。

・治療は、塩分制限:6g/日以下、利尿剤の治療、アルブミン静注は可能な限り避ける、RAS阻害薬を使用。スタチンを使用するかどうかは腎症のタイプによって異なる。

・DVTの予防のためにワーファリンを用いるが、アスピリンについては意見が分かれる。

・膜性腎症の10%に悪性疾患がある。IgGの沈着、足突起のフォスホリパーゼに抗原抗体反応がおこる自己免疫疾患である(日本人では50%)。抗体を減らせば治る。日本人はタンパク尿が少ない。ステロイドパルスは行わない。シクロスポリンを用いる。

・シクロホスファマイドを使用すると、膀胱がんが増える・

・肺炎球菌ワクチン使用、結核のスクリーニング、ニュモシスチス肺炎予防にST合剤を集に2回投与。

・微小変化群:ステロイドが有効だが、パスル療法は不要。再発が多い。

・膜性増殖性腎炎:HCVが関与。確実な治療法はない。

九州大学高柳涼一氏『副腎疾患の最近のTopics』

■原発性アルドステロン症は高血圧の3.3-10%。

・スクリーニングは安静30分後のレニンとアルドステロンを測定。PAC/PRA>200で判定。

・Kチャンネルの体細胞遺伝子変異があることが判明。

■副腎不全

・治療はコートリル朝15mg、夕10mgが一般的。徐放錠が開発された。体重が低下し、血圧が低下した。

■急性副腎不全

・原因はストレス、ステロイドの中断、感染症[63-75%]。

■褐色細胞腫

・悪性:10%、副腎外:10%、家族性:10%。MIBGに10%が陰性。

・遺伝性褐色細胞腫・パラガングリオーマ症候群

コハク酸脱水素酵素の遺伝子変異を発見。高率に悪性化しやすい。20-30%が遺伝性であろう。転移がないと悪性・良性の区別がつかない。

■副腎偶発腫瘍

・非機能性;50%。直径>3cm、副腎シンチ取り込み抑制は悪性の可能性が高い。

■subclinical Cushing症候群

・70歳にピーク。女性に多い。肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常を伴う。術後の改善率は60%である。骨折有病率はオッズ比7.3。手術群に悪化例はないが、非手術例では糖尿病、高血圧が悪化している。手術の長期予後はよい。

様々の領域のことを絶えず学習する必要性を実感した。(山本和利)

「緩和ケアの基本(3)」

9月19日、札幌医科大学においてニポポ・スキルアップ・セミナーが行われた。講師は勤医協中央病院の小林良裕先生である(3回シリーズの最終回)。テーマは「緩和ケアの基本」で,参加者は15名。

今回は、「疼痛以外のマネジメント」である。

症例検討3題。

■60歳代女性。乳がんによる骨転移。やせが著しい。オキシコンチン40mg×2、ロキソニン180mg 3×を内服。腰椎転移が判明した。

1)疼痛緩和における薬物はどうするか?

・アセトアミノフェン4gまで使用できる。2400mg分4を処方。

・ケタミン(唯一エビデンスがある)。50mg-200mgを持続静脈注入。

2)非薬物治療をどうするか?

・コルセット固定(ADLが制限される)

・放射線治療 30Grey:70%に奏功する。しかし、時間がかかる(すぐ効かない)。

3)呼吸困難感(呼吸不全はない)と画像の増悪に対して?

・モルヒネ:エビデンスはない。呼吸回数を減らす。痛みと同様に使用。吸入のエビデンスはない。

・抗不安薬(ジアゼパン):緊張緩和、呼吸数は低下する。

・コルチコステロイド

・酸素投与でよくなる患者さんもいる。

・鎮静が必要なこともある。

・呼吸困難感(自覚症状)と呼吸不全(SpO2の低下)を区別すること。延髄の呼吸中枢が関与。アセスメントをすること。

■70歳代男性。悪性リンパ腫。化学療法+放射線療法。殿部痛。ビリビリしびれる。オキシコンチン40mg×2、ロキソニン180mg 3×を内服。

1)しびれを評価し、薬物はどうするか?

・神経性疼痛ではないか。坐骨神経由来のしびれであった。抗けいれん薬が効く。リリカ、ガバペンが第一選択である。リリカの方が切れがよい。よく効く。副作用は眠気と浮動性のめまい。リリカ25mg分1から始める。300mgまで増量可。

2)倦怠感の出現には?

・身体的異常を除外する。

・コルチコステロイド(リンデロン):一日1回内服でよい。朝内服(不眠の原因になるから夜は避ける)、Naを貯めないので、胸水・腹水があっても使いやすい。

・酢酸メドロキシプロゲステロン(ヒスロンH):600mg-1200mg/日。

・アンフェタミン(リタリン)は、今は使えない。

・心理療法、音楽療法、アロマテラピーなど。

■60歳代男性。胃癌によるがん性腹膜炎。アセトアミノフェン2400mg、オキシコンチン10mg分2、ノバミン3T分3.じっとしていられない(アカシジア)。謳気、嘔吐が強い。

1)謳気、嘔吐を評価し、薬物はどうするか?

・オランザピン(ジプレキサ)が著功した(世界的に注目されている)。2,5mgで開始。半減期が長い。高血糖に注意。

・サンドスタチンが便利。3Aを持続皮下注入。

■便秘

・センノサイド、カマ。ラキソベロンは耐性がつきにくい。

■高Ca血症

・脱水の補正、ビフォスフォネート、ステロイド、エルシトニン

■せん妄

・原因の除去

・セレネース、リスパダール

■輸液

・500-1000ml/日に控える。

■鎮静

・鎮静水準(深い、浅い)と鎮静方法(持続と間欠)を組み合わせる。

・倦怠感と呼吸困難感が最期まで残ることが多い。

・ドルミカム10mg+生食100mlを点滴する。耐性が起こる。深い鎮静にはフェノバールの持続皮下注入を選択する。

今回は、二人1グループになって話し合いをし、意見を出し合った。事例を中心に話してもらったのでわかりやすく、即使える実践的な講義であった。(山本和利)

9月19日、札幌医科大学においてニポポ・スキルアップ・セミナーが行われた。講師は勤医協中央病院の小林良裕先生である(3回シリーズの最終回)。テーマは「緩和ケアの基本」で,参加者は15名。

今回は、「疼痛以外のマネジメント」である。

症例検討3題。

■60歳代女性。乳がんによる骨転移。やせが著しい。オキシコンチン40mg×2、ロキソニン180mg 3×を内服。腰椎転移が判明した。

1)疼痛緩和における薬物はどうするか?

・アセトアミノフェン4gまで使用できる。2400mg分4を処方。

・ケタミン(唯一エビデンスがある)。50mg-200mgを持続静脈注入。

2)非薬物治療をどうするか?

・コルセット固定(ADLが制限される)

・放射線治療 30Grey:70%に奏功する。しかし、時間がかかる(すぐ効かない)。

3)呼吸困難感(呼吸不全はない)と画像の増悪に対して?

・モルヒネ:エビデンスはない。呼吸回数を減らす。痛みと同様に使用。吸入のエビデンスはない。

・抗不安薬(ジアゼパン):緊張緩和、呼吸数は低下する。

・コルチコステロイド

・酸素投与でよくなる患者さんもいる。

・鎮静が必要なこともある。

・呼吸困難感(自覚症状)と呼吸不全(SpO2の低下)を区別すること。延髄の呼吸中枢が関与。アセスメントをすること。

■70歳代男性。悪性リンパ腫。化学療法+放射線療法。殿部痛。ビリビリしびれる。オキシコンチン40mg×2、ロキソニン180mg 3×を内服。

1)しびれを評価し、薬物はどうするか?

・神経性疼痛ではないか。坐骨神経由来のしびれであった。抗けいれん薬が効く。リリカ、ガバペンが第一選択である。リリカの方が切れがよい。よく効く。副作用は眠気と浮動性のめまい。リリカ25mg分1から始める。300mgまで増量可。

2)倦怠感の出現には?

・身体的異常を除外する。

・コルチコステロイド(リンデロン):一日1回内服でよい。朝内服(不眠の原因になるから夜は避ける)、Naを貯めないので、胸水・腹水があっても使いやすい。

・酢酸メドロキシプロゲステロン(ヒスロンH):600mg-1200mg/日。

・アンフェタミン(リタリン)は、今は使えない。

・心理療法、音楽療法、アロマテラピーなど。

■60歳代男性。胃癌によるがん性腹膜炎。アセトアミノフェン2400mg、オキシコンチン10mg分2、ノバミン3T分3.じっとしていられない(アカシジア)。謳気、嘔吐が強い。

1)謳気、嘔吐を評価し、薬物はどうするか?

・オランザピン(ジプレキサ)が著功した(世界的に注目されている)。2,5mgで開始。半減期が長い。高血糖に注意。

・サンドスタチンが便利。3Aを持続皮下注入。

■便秘

・センノサイド、カマ。ラキソベロンは耐性がつきにくい。

■高Ca血症

・脱水の補正、ビフォスフォネート、ステロイド、エルシトニン

■せん妄

・原因の除去

・セレネース、リスパダール

■輸液

・500-1000ml/日に控える。

■鎮静

・鎮静水準(深い、浅い)と鎮静方法(持続と間欠)を組み合わせる。

・倦怠感と呼吸困難感が最期まで残ることが多い。

・ドルミカム10mg+生食100mlを点滴する。耐性が起こる。深い鎮静にはフェノバールの持続皮下注入を選択する。

今回は、二人1グループになって話し合いをし、意見を出し合った。事例を中心に話してもらったのでわかりやすく、即使える実践的な講義であった。(山本和利)

「9月の三水会」

9月19日、札幌医大で、ニポポ研修医の振り返りの会が行われた。松浦武志助教が司会進行。後期研修医:2名。 初期研修1名。他:7名。

研修医から振り返り3題。

ある研修医。外来症例。糖尿病の外来をどのようにしたらよいか迷っている。心窩部痛の62歳男性。潜血陽性で尿路結石を疑った。心電図をとっていない。心筋梗塞を除外しなくてよいのか、という意見が出た。DICという概念を患者家族に説明するが難しかった。5日間続く発熱で受診した20代女性。クラミジア感染症であった。アジスロマイシンの一発投与が原則。両手足末梢のしびれを訴える30歳代女性。血液・MRIに異常なし。多発末梢神経障害を疑い神経内科へ紹介(糖尿病性、アルコール性、ビタミン欠乏性が多い)。コメント:外来では命に関わる疾患を除外する努力をすること。自分が初診で診た患者の経過を追ってゆくことが大切。多発単神経炎ではAIDsを除外すること。喘息発作にネオフィリンとステロイドを使ったが、ネオフィリンは日本のガイドラインにしかない。サクシゾンを使うことは少ない(アスピリン喘息を悪化させる)。

ある研修医。外来症例。糖尿病の外来をどのようにしたらよいか迷っている。心窩部痛の62歳男性。潜血陽性で尿路結石を疑った。心電図をとっていない。心筋梗塞を除外しなくてよいのか、という意見が出た。DICという概念を患者家族に説明するが難しかった。5日間続く発熱で受診した20代女性。クラミジア感染症であった。アジスロマイシンの一発投与が原則。両手足末梢のしびれを訴える30歳代女性。血液・MRIに異常なし。多発末梢神経障害を疑い神経内科へ紹介(糖尿病性、アルコール性、ビタミン欠乏性が多い)。コメント:外来では命に関わる疾患を除外する努力をすること。自分が初診で診た患者の経過を追ってゆくことが大切。多発単神経炎ではAIDsを除外すること。喘息発作にネオフィリンとステロイドを使ったが、ネオフィリンは日本のガイドラインにしかない。サクシゾンを使うことは少ない(アスピリン喘息を悪化させる)。

(内科認定医合格の報告)。

70歳代女性。診断に苦慮している左胸水の症例。高血圧治療中。大腿頸部骨折の術後。発熱。農家の主婦。認知症がある。頻尿である。咳、血痰はなし。バイタル・サインは安定。心肺に異常所見なし。肺炎、胸膜炎、癌を鑑別診断に上げる。旅行歴、温泉歴を聞きたい。感染性心内膜炎、肺梗塞を除外したい。心不全を除外するために、体重の増加の有無を知りたい。CRP:6.1,WBC;8160 。胸水穿刺:滲出性胸水所見であった。リンパ球優位であった。ADA;41.7.ABPC/SBTは無効であった。骨折は病的骨折の可能性はないのか。背景にRAがあった。両手関節で骨破壊があった。リウマチ性胸膜炎の可能性が挙がってきた。ステロイドを開始したところ、胸水は減少した。考察:RAに無期肺+代償性胸水と考えた。胸水の鑑別診断について考察。クリニカル・パール;片側胸水には結核、癌を念頭に置く。リウマチ性も忘れてはならない。コメント:リンパ球が有意で、ADAが高いことから結核性胸水が疑われる。ステロイドで胸水が減ったことだけでリウマチ性と断定できない。要経過観察。

ある研修医。外来症例。両側顎関節痛。夜間に痛みで目覚める。20歳台男性。動悸、胸部苦悶、手足のしびれ。過呼吸症候群と診断。(初発の時には、器質疾患を見逃さないように)。10歳女性の腹痛。便秘またはモリミナ(処女膜閉鎖)と診断し経過観察。心窩部痛で受診した60歳代女性。検査後胃炎と診断。

20歳台の妊婦症例。17週に分娩希望で受診。1経妊1分娩。健診で「胎児奇形」の可能性が高いことが判明。告知をすると妊婦から「自分の責任?」「食事の影響など」の質問がでた。患者・配偶者と人工妊娠中絶についての様々なやり取りがあった。詳細は略す。難しい告知をしなければならない事例であった。妊婦の受容が難しく、医学的対応に対して家族からのたくさんの非難を受けた。否認や怒り、取引、抑うつ、受容等の過程を経験した。胎児奇形の文献考察が行われた。詳細は略す(プライバシーの関係で詳細を記すことができないのが残念である)。キュブラー・ロスの「死の受容モデル」が参考になった。様々な危機モデルが提唱されている。コメント:家族の反応には傾聴しかないか。

ある初期研修医。自験例。右ひざの痛み、腫脹。バドミントンで着地時にひねる。右前十字靭帯断裂の手術。用手的診断で「内側側副靭帯損傷」と診断された。関節穿刺針が太くて、怖くなり取りやめた。膝関節疾患の診断法について学んだ。また半月板損傷の診断法についても学んだ。患者としての気持ちを経験できた。関節穿刺をしてもらえばよかった。

卒業生の報告。職場は、救急に力を入れている研修医に人気のある病院である。元気な研修医が多い。専門医も不足しているが、周囲の地域から患者がドンドン送られてくる。専門医が自分の専門以外の領域も診ている。そのため「総合内科」としての立ち位置が難しい。「どんな患者も嫌がらずに引き受けること」を続けていたら、最近になって緩和医療を必要とする患者を紹介されるようになった。

今回は、産科で出会った重いテーマについての発表があった。患者家族の立場を尊重しての傾聴の重要さを再認識した。また、治療する上での正確な診断が必要であるが、その難しさを実感した。(山本和利)

9月19日、札幌医大で、ニポポ研修医の振り返りの会が行われた。松浦武志助教が司会進行。後期研修医:2名。 初期研修1名。他:7名。

研修医から振り返り3題。

(内科認定医合格の報告)。

70歳代女性。診断に苦慮している左胸水の症例。高血圧治療中。大腿頸部骨折の術後。発熱。農家の主婦。認知症がある。頻尿である。咳、血痰はなし。バイタル・サインは安定。心肺に異常所見なし。肺炎、胸膜炎、癌を鑑別診断に上げる。旅行歴、温泉歴を聞きたい。感染性心内膜炎、肺梗塞を除外したい。心不全を除外するために、体重の増加の有無を知りたい。CRP:6.1,WBC;8160 。胸水穿刺:滲出性胸水所見であった。リンパ球優位であった。ADA;41.7.ABPC/SBTは無効であった。骨折は病的骨折の可能性はないのか。背景にRAがあった。両手関節で骨破壊があった。リウマチ性胸膜炎の可能性が挙がってきた。ステロイドを開始したところ、胸水は減少した。考察:RAに無期肺+代償性胸水と考えた。胸水の鑑別診断について考察。クリニカル・パール;片側胸水には結核、癌を念頭に置く。リウマチ性も忘れてはならない。コメント:リンパ球が有意で、ADAが高いことから結核性胸水が疑われる。ステロイドで胸水が減ったことだけでリウマチ性と断定できない。要経過観察。

ある研修医。外来症例。両側顎関節痛。夜間に痛みで目覚める。20歳台男性。動悸、胸部苦悶、手足のしびれ。過呼吸症候群と診断。(初発の時には、器質疾患を見逃さないように)。10歳女性の腹痛。便秘またはモリミナ(処女膜閉鎖)と診断し経過観察。心窩部痛で受診した60歳代女性。検査後胃炎と診断。

20歳台の妊婦症例。17週に分娩希望で受診。1経妊1分娩。健診で「胎児奇形」の可能性が高いことが判明。告知をすると妊婦から「自分の責任?」「食事の影響など」の質問がでた。患者・配偶者と人工妊娠中絶についての様々なやり取りがあった。詳細は略す。難しい告知をしなければならない事例であった。妊婦の受容が難しく、医学的対応に対して家族からのたくさんの非難を受けた。否認や怒り、取引、抑うつ、受容等の過程を経験した。胎児奇形の文献考察が行われた。詳細は略す(プライバシーの関係で詳細を記すことができないのが残念である)。キュブラー・ロスの「死の受容モデル」が参考になった。様々な危機モデルが提唱されている。コメント:家族の反応には傾聴しかないか。

ある初期研修医。自験例。右ひざの痛み、腫脹。バドミントンで着地時にひねる。右前十字靭帯断裂の手術。用手的診断で「内側側副靭帯損傷」と診断された。関節穿刺針が太くて、怖くなり取りやめた。膝関節疾患の診断法について学んだ。また半月板損傷の診断法についても学んだ。患者としての気持ちを経験できた。関節穿刺をしてもらえばよかった。

卒業生の報告。職場は、救急に力を入れている研修医に人気のある病院である。元気な研修医が多い。専門医も不足しているが、周囲の地域から患者がドンドン送られてくる。専門医が自分の専門以外の領域も診ている。そのため「総合内科」としての立ち位置が難しい。「どんな患者も嫌がらずに引き受けること」を続けていたら、最近になって緩和医療を必要とする患者を紹介されるようになった。

今回は、産科で出会った重いテーマについての発表があった。患者家族の立場を尊重しての傾聴の重要さを再認識した。また、治療する上での正確な診断が必要であるが、その難しさを実感した。(山本和利)

プロフィール

北海道の地域医療を支える総合診療医の養成を目指す後期研修プログラム「ニポポ」を支える北海道プライマリ・ケアネットワーク代表理事のブログです。

カウンター