×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

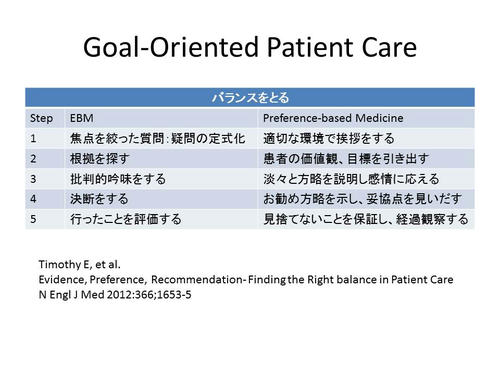

「バランスのとれた患者ケア」

EBMが重要視されているが、それだけでは不十分であり、患者の価値観・意向を尊重して、バランスのとれた患者ケアが必要であるという論文がニュウ・イングランド・ジャーナル誌に掲載された。

心不全を繰り返す高齢患者に,循環器専門医は心室補助装置(VAD)を用いたいが、どのように話を進めたらよいかという事例を基に、「バランスのとれた患者ケア」の方法を述べている。

著者等はその方法をPreference-based Medicineと読んでいるが、Narrative-based Medicineと同義であるといってよかろう。

ニュウ・イングランド・ジャーナル誌においても患者の価値観・意向を尊重すべきであると強調する時代になったことは感慨深い。

EBMが重要視されているが、それだけでは不十分であり、患者の価値観・意向を尊重して、バランスのとれた患者ケアが必要であるという論文がニュウ・イングランド・ジャーナル誌に掲載された。

心不全を繰り返す高齢患者に,循環器専門医は心室補助装置(VAD)を用いたいが、どのように話を進めたらよいかという事例を基に、「バランスのとれた患者ケア」の方法を述べている。

著者等はその方法をPreference-based Medicineと読んでいるが、Narrative-based Medicineと同義であるといってよかろう。

ニュウ・イングランド・ジャーナル誌においても患者の価値観・意向を尊重すべきであると強調する時代になったことは感慨深い。

PR

「五感の大切さ」

健康でいると、嫌な臭い、うるさい音、しょっぱすぎる味など、不快なコトの方を意識することが多い。忙しい日常ではあまりその大切さを感じる余裕がないのかも知れない。しかしながら、それを失うとその不自由さに目覚めることだろう。

そんな感覚の大切さを訴える映画『パーフェクト・センス』(デヴィド・マッケンジー監督:英国 2011年)を紹介したい。

突然、嗅覚が消失する人が出始める。嗅覚喪失症候群(SOS).原因は何なのか?終末の前兆なのか?石鹸が原因といううわさも。「資本主義が世界支配のため、ウイルスをまいた」「遺伝子組み換え作物」等々。

男性主人公はシェフ。女性主人公は医師(感染症学者)。女性主人公の嗅覚が消える。料理店に客足が途絶える。鼻が詰まった人向け料理が考案される。辛みは塩気が強い料理ばかりになる。嗅覚と一緒に思い出が失われる。嗅覚は思い出に結びついていることを思い出させる。

人々を不安に駆りたてパニックに陥ってゆく。そして手当たり次第に食べ始め、飲み始める。世界から味覚が消える。料理の材料は油と小麦だけでよいのか。数週間経つとそれに慣れ、他の感覚が鋭くなる。

時が経ち、世界中の人々に聴覚障害が起こる。潜伏期が短くなってゆく。男性主人公も聴覚が侵され、狂気に陥ってゆく。マスクを付けている人が目立つ。防御服の人々。感染者に自宅待機が命じられる。そして孤独に耐える中でパックに入ったパスタが非常食として届けられる。女性主人公の聴覚が失われると、映画から音声が消える。荒廃した街、ゴミの散乱する職場。

生きることの中での感覚の大切さを痛感させる。現在社会のあり方を問いかけている。哲学的な映画である。あなたは春の匂いを何で感知しますか?

健康でいると、嫌な臭い、うるさい音、しょっぱすぎる味など、不快なコトの方を意識することが多い。忙しい日常ではあまりその大切さを感じる余裕がないのかも知れない。しかしながら、それを失うとその不自由さに目覚めることだろう。

そんな感覚の大切さを訴える映画『パーフェクト・センス』(デヴィド・マッケンジー監督:英国 2011年)を紹介したい。

突然、嗅覚が消失する人が出始める。嗅覚喪失症候群(SOS).原因は何なのか?終末の前兆なのか?石鹸が原因といううわさも。「資本主義が世界支配のため、ウイルスをまいた」「遺伝子組み換え作物」等々。

男性主人公はシェフ。女性主人公は医師(感染症学者)。女性主人公の嗅覚が消える。料理店に客足が途絶える。鼻が詰まった人向け料理が考案される。辛みは塩気が強い料理ばかりになる。嗅覚と一緒に思い出が失われる。嗅覚は思い出に結びついていることを思い出させる。

人々を不安に駆りたてパニックに陥ってゆく。そして手当たり次第に食べ始め、飲み始める。世界から味覚が消える。料理の材料は油と小麦だけでよいのか。数週間経つとそれに慣れ、他の感覚が鋭くなる。

時が経ち、世界中の人々に聴覚障害が起こる。潜伏期が短くなってゆく。男性主人公も聴覚が侵され、狂気に陥ってゆく。マスクを付けている人が目立つ。防御服の人々。感染者に自宅待機が命じられる。そして孤独に耐える中でパックに入ったパスタが非常食として届けられる。女性主人公の聴覚が失われると、映画から音声が消える。荒廃した街、ゴミの散乱する職場。

パニックはそう長くは続かない。気を取り戻した主人公は筆談でコミュニケーションを図る。会話は手話にとって代わる。音楽は触覚で感じようとする。人々は触れ合いによって、誰かに温もりを与える。やがて暗闇が訪れる。

生きることの中での感覚の大切さを痛感させる。現在社会のあり方を問いかけている。哲学的な映画である。あなたは春の匂いを何で感知しますか?

「準備体操」

忙しいとなかなか簡単に運動ができない。限られた時間ではすぐに過激な運動を始めたくなる。しかしながら、筋肉や関節を壊しては何にもならない。まかり間違えると命を落としかねない。そこで、高齢者に人気の太極拳の準備体操を紹介したい。

連休中に、太極拳の指導員をしている妻からその準備体操の指導を受けた。

手首、肩、首、腰、足首、アキレス腱等、ゆっくりと10分ほどかけて体の節々を柔らかくする。関節の硬さを実感する。

その後、中国音楽をかけて別の準備体操を12分間行う。

忙しいとなかなか簡単に運動ができない。限られた時間ではすぐに過激な運動を始めたくなる。しかしながら、筋肉や関節を壊しては何にもならない。まかり間違えると命を落としかねない。そこで、高齢者に人気の太極拳の準備体操を紹介したい。

連休中に、太極拳の指導員をしている妻からその準備体操の指導を受けた。

手首、肩、首、腰、足首、アキレス腱等、ゆっくりと10分ほどかけて体の節々を柔らかくする。関節の硬さを実感する。

その後、中国音楽をかけて別の準備体操を12分間行う。

健康ブームだそうだが、高齢者には十分な備えが必要だろう。2時間のうち、30分近くを準備体操にあてている。健康のためにやるのであれば、このくらいの心がけが必要なのであろう。

まずは関節の柔軟さを取り戻そう。

まずは関節の柔軟さを取り戻そう。

「医師の研修について」

どんな仕事であれ、一人前になるには、ある期間修行が必要である。そこには、様々な葛藤があり、喜びもある。

そんな研修医の葛藤や喜びを描いた映画『神様のカルテ』(日本 2011年)を紹介する。

一人の研修医が、市中病院で忙しく働く毎日を送っている。救急当直では寝る暇もない。そのまま外来を担当する。山と積まれたカルテの処理が終わると、病棟業務が待っている。研修医の日常を淡々と映し出す。市中病院も大学医局の影響を受けている場面が少なからず出てくる。

そんな中で家に帰ると、カメラマンの妻や絵描き、学者など分野の異なる人たちとの暖かい交流が映し出される。学者を続けられない、絵が描けない等、それぞれに悩みは尽きないようだ。

診療の中で出会う末期癌患者が主人公の今後の進路選択に微妙に影響を与える。

どんな仕事であれ、一人前になるには、ある期間修行が必要である。そこには、様々な葛藤があり、喜びもある。

そんな研修医の葛藤や喜びを描いた映画『神様のカルテ』(日本 2011年)を紹介する。

一人の研修医が、市中病院で忙しく働く毎日を送っている。救急当直では寝る暇もない。そのまま外来を担当する。山と積まれたカルテの処理が終わると、病棟業務が待っている。研修医の日常を淡々と映し出す。市中病院も大学医局の影響を受けている場面が少なからず出てくる。

そんな中で家に帰ると、カメラマンの妻や絵描き、学者など分野の異なる人たちとの暖かい交流が映し出される。学者を続けられない、絵が描けない等、それぞれに悩みは尽きないようだ。

診療の中で出会う末期癌患者が主人公の今後の進路選択に微妙に影響を与える。

主人公を演じる嵐の桜井翔君が大変素晴らしい。悩み多い研修医をみずみずしく演じている。私の身近にいるある研修医に大変似ているので、余計に親近感を覚える。

家族とともに2回も見てしまった。若き頃の自分自身のことを思い出し、患者さんと真剣に向き合う姿勢の大切さを教えられた。

http://kamisamanokarute-movie.jp/index.html

家族とともに2回も見てしまった。若き頃の自分自身のことを思い出し、患者さんと真剣に向き合う姿勢の大切さを教えられた。

http://kamisamanokarute-movie.jp/index.html

「ニポポ研修修了授与式」

4月21日、札幌市かでる27でこの3月で研修を終了された3名の方のニポポ研修終了授与式が行われた。山本和利の祝辞の後、修了書授与、記念品贈呈が行われた。修了者3名より挨拶をいただき、記念写真撮影を行った。おめでとうございます。

休憩後、ニポポ研修修了者から研修報告がなされた。

ある研修修了者。5年間(産休・育休が2回)の研修を振り返って。前歴を紹介。臨床に戻りたい。田舎で仕事をしたい。1年目。EBM,NBM,患者中心の医療、臨床倫理4分割、生物心理社会モデルなど目新しい、みたことがない世界であった。大腸癌末期に高齢男性の治療選択について悩んだ。患者・家族との深く関わることができた最初の症例である。内科でのcommon diseaseのマネジメント。病院でのプライマリケアの世界に触れることができた。里帰り出産後、中都市病院で多科研修をした。各科の医師に暖かく見守られながら研修を修了した。その後、夫の勤務地に近い田舎の診療所へ。脳出血後遺症で往診となっていた高齢男性に、職員を巻き込んで臨床倫理4分割を行った。HBの通院する中年女性。心気傾向で精神科受診を希望。過去に大変なイベントを経験していて、そのことを職員は知っているのに、医師のみが知らないということに愕然とする。1年間経って家族・親戚関係が少し見えるようになった。患者としてではなく、人間として見るようになった。スタンダードな医療の提供が最善ではない。個々人の人生観・価値観は違う。

小児でのcommon diseaseへの対応、予防接種、健診を経験。プライマリケアについて肌で感じることができた。苦労も多いが、飽きることがない。自分にとって人生勉強にある。

コメント:女性医師としてのハンディが、逆に人間として豊かにしている。現場で感じ取る感性がある。そこにゆくと泉がある。

ある研修修了者。自己紹介。周りに認められることがうれしかった。ビックサイトで『ニポポ』に出会う。4月にまだ雪の残る北海道にビックリ。夏は虫が怖かった。ニポポ研修1年目で内科の基礎を学んだ。1年間の三水会で振り返った症例を提示。

2年目、総合内科として二人で飛び込んだ。医師としての自覚が目覚めた。一方で自己流になっていないか不安もあった。この間の三水会で振り返った症例を提示。教育の面白さ目覚める。市民向けの講演会。小児科で母親との関わりの難しさ。

3年目、一番の高齢化、過疎地。医者だけはいる。この間の三水会で振り返った症例を提示。説明(IC)の難しさ。専門家に送っていた患者にも、治療が必要であった。訪問診療で、地域の高齢者独居や老々介護の実態を知る。

この仕事が気にいっている。北海道に来てよかったと思っている。研修後、たくさんの施設から声をかけられた。しばらく北海道で働きます。

ある研修修了者。必要とされるところで研修したいと思った。地域医療の魅力は「ちょっとしたこと」の積み重ねである。一方で、地域での難しさもある(患者・家族の現実がリアルに迫って来る)。

1年目、common diseaseからICU管理重症患者まで幅広い症例を経験できた。初期研修から一段のステップアップができた。80歳代女性が浮腫で受診。食事が取れない。循環器科で心臓は問題ないと言われた。実は腹部にマスがあり、入院数週後に亡くなった。専門分化しすぎた医療の問題点を痛感した。

2年目、急性期病院という役割だけではすまない地域の中核病院の性格を実感した。

3年目。地域での患者さんや家族との関わりを中心に、文字通りプライマリケアを経験できた。指導医・人に恵まれた。

「医師として居ないよりは居た方がよい存在になったかな」と思えるようになった。

これまでお世話になった施設の参加者から、成長を祝うコメントが多数寄せられた。指導医と一緒に患者さんのことについて困ることができた。

席を移して祝賀会が和気藹々とした雰囲気の中行われた。テーブルスピーチ、ビデオレターから、終了生たちの患者に慕われている姿が浮かんでくる。最後、森利光札幌徳洲会院長の万歳三唱でお開きとなった。(山本和利)

4月21日、札幌市かでる27でこの3月で研修を終了された3名の方のニポポ研修終了授与式が行われた。山本和利の祝辞の後、修了書授与、記念品贈呈が行われた。修了者3名より挨拶をいただき、記念写真撮影を行った。おめでとうございます。

休憩後、ニポポ研修修了者から研修報告がなされた。

ある研修修了者。5年間(産休・育休が2回)の研修を振り返って。前歴を紹介。臨床に戻りたい。田舎で仕事をしたい。1年目。EBM,NBM,患者中心の医療、臨床倫理4分割、生物心理社会モデルなど目新しい、みたことがない世界であった。大腸癌末期に高齢男性の治療選択について悩んだ。患者・家族との深く関わることができた最初の症例である。内科でのcommon diseaseのマネジメント。病院でのプライマリケアの世界に触れることができた。里帰り出産後、中都市病院で多科研修をした。各科の医師に暖かく見守られながら研修を修了した。その後、夫の勤務地に近い田舎の診療所へ。脳出血後遺症で往診となっていた高齢男性に、職員を巻き込んで臨床倫理4分割を行った。HBの通院する中年女性。心気傾向で精神科受診を希望。過去に大変なイベントを経験していて、そのことを職員は知っているのに、医師のみが知らないということに愕然とする。1年間経って家族・親戚関係が少し見えるようになった。患者としてではなく、人間として見るようになった。スタンダードな医療の提供が最善ではない。個々人の人生観・価値観は違う。

小児でのcommon diseaseへの対応、予防接種、健診を経験。プライマリケアについて肌で感じることができた。苦労も多いが、飽きることがない。自分にとって人生勉強にある。

コメント:女性医師としてのハンディが、逆に人間として豊かにしている。現場で感じ取る感性がある。そこにゆくと泉がある。

ある研修修了者。自己紹介。周りに認められることがうれしかった。ビックサイトで『ニポポ』に出会う。4月にまだ雪の残る北海道にビックリ。夏は虫が怖かった。ニポポ研修1年目で内科の基礎を学んだ。1年間の三水会で振り返った症例を提示。

2年目、総合内科として二人で飛び込んだ。医師としての自覚が目覚めた。一方で自己流になっていないか不安もあった。この間の三水会で振り返った症例を提示。教育の面白さ目覚める。市民向けの講演会。小児科で母親との関わりの難しさ。

3年目、一番の高齢化、過疎地。医者だけはいる。この間の三水会で振り返った症例を提示。説明(IC)の難しさ。専門家に送っていた患者にも、治療が必要であった。訪問診療で、地域の高齢者独居や老々介護の実態を知る。

この仕事が気にいっている。北海道に来てよかったと思っている。研修後、たくさんの施設から声をかけられた。しばらく北海道で働きます。

ある研修修了者。必要とされるところで研修したいと思った。地域医療の魅力は「ちょっとしたこと」の積み重ねである。一方で、地域での難しさもある(患者・家族の現実がリアルに迫って来る)。

1年目、common diseaseからICU管理重症患者まで幅広い症例を経験できた。初期研修から一段のステップアップができた。80歳代女性が浮腫で受診。食事が取れない。循環器科で心臓は問題ないと言われた。実は腹部にマスがあり、入院数週後に亡くなった。専門分化しすぎた医療の問題点を痛感した。

2年目、急性期病院という役割だけではすまない地域の中核病院の性格を実感した。

3年目。地域での患者さんや家族との関わりを中心に、文字通りプライマリケアを経験できた。指導医・人に恵まれた。

「医師として居ないよりは居た方がよい存在になったかな」と思えるようになった。

これまでお世話になった施設の参加者から、成長を祝うコメントが多数寄せられた。指導医と一緒に患者さんのことについて困ることができた。

席を移して祝賀会が和気藹々とした雰囲気の中行われた。テーブルスピーチ、ビデオレターから、終了生たちの患者に慕われている姿が浮かんでくる。最後、森利光札幌徳洲会院長の万歳三唱でお開きとなった。(山本和利)

プロフィール

北海道の地域医療を支える総合診療医の養成を目指す後期研修プログラム「ニポポ」を支える北海道プライマリ・ケアネットワーク代表理事のブログです。

カウンター